Fabio Massari faz seleção dos melhores shows que já viu no Sesc em São Paulo

Fabio Massari é radialista paulistano com passagens por 89FM, MTV Brasil, IG e Oifm. Colaborou com o jornal Folha de São Paulo e com as revistas Bizz, General, Trip e Rolling Stone. Como autor publicou, dentre outros, Rumo à Estação Islândia (2001) e a HQ Malcolm (2014). Editou Alguém Come Centopeias Gigantes? (2015), coletânea de entrevistas de V. Vale.

Ilustração de Lourenço Mutarelli — desenhista, escritor e ator. Dentre os livros que escreveu estão “O cheiro do ralo” e “A arte de produzir efeito sem causa”. Das histórias em quadrinhos de sua autoria destacam-se “Transubstanciação” e “Diomedes”. Dos filmes em que atuou, “Que horas ela volta?”, de Anna Muylaert, e “O escaravelho do diabo”, de Carlo Milani.

Capa por Ale Amaral – Paulistano e pai da Laura. Trabalha no Sesc São Paulo desde 2004, atualmente como designer gráfico no Selo Sesc. Toca bateria no barulhento duo Bugio e colabora musicalmente com diversos artistas nacionais da cena experimental e de improvisação livre.

No princípio era Sesc, só Sesc. Ali na Vila Nova, meia dúzia de quarteirões na caminhada em direção à Consolação — passando pelo Mackenzie ou pelo fascinante (e impenetrável) La Licorne na Major Sertório. Ao lado da Praça Rotary de eventuais partidas de futebol na quadra e do Jota’s, de tantos lanches noturnos para lá de saudáveis (cheesebacon maionese, milkshake e waffle com mel e manteiga!).

No Sesc também se batia uma bolinha de vez em quando… Mas além dessa e de outras possibilidades esportivas, o clube oferecia um espaço que, pelo menos para mim, já se apresentava como algo mágico, mítico mesmo: o Teatro Pixinguinha. Ali aconteciam os shows! MPB, jazz e, claro, rock. Era onde eu queria estar. Nem que fosse só para aproveitar a bagunça do lado de fora. Muitas vezes o programa era esse mesmo, dada a doideira que eram essas concentrações na rua. Me lembro particularmente de um Hermeto Pascoal bem tumultuado e de um Beto Guedes que teve até tentativa de invasão (e o assunto principal entre o povo era o famoso “stage fright” que costumava acometer o músico antes das apresentações, daí as boas doses de Old Eight para acalmar e a instabilidade dessas apresentações que eram sempre muito concorridas).

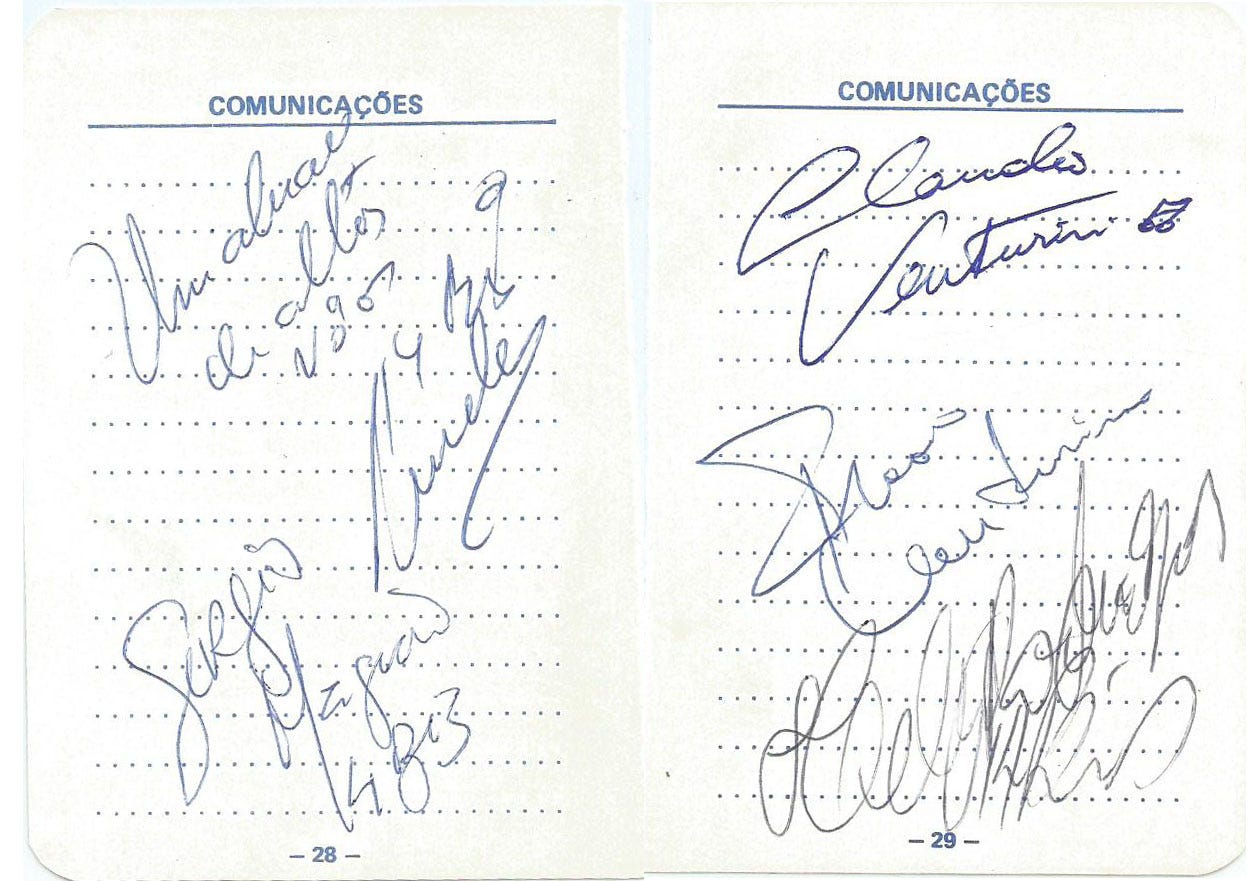

No dia 08 de maio de 1981 fiz minha primeira visita oficial ao teatro. Show “Planeta… Sonho”, com o grupo 14 Bis. Parte das apresentações que promoviam o lançamento do terceiro álbum da banda dos irmãos Venturini, Espelho das Águas. Queria muito ver os mineiros em ação. Sabia que para lá dos arranjos mais pop-açucarados da nova bolacha, o rock ia rolar ali na dimensão ao vivo. Queria ver o Cláudio jogar a cabeleira para trás e detonar a guitarra, queria estar próximo da conexão Criaturas da Noite (canção e álbum do Terço) com o Flávio e o Magrão. Nesses tempos de poucos/primeiros shows no CV, vi tudo isso e muito mais. Aproveitei cada segundo (isso virou regra) como se fosse meu primeiro e último show. Nem daquelas nuvenzinhas frágeis de papel que adornavam o palco me esqueci.

“Nesse dia ainda subi no palco (acho que só para subir mesmo) e fui com amigos tirar foto com a banda nos camarins. E pegar autógrafo na caderneta escolar. Assustamos um pouco o pessoal com nosso entusiasmo, mas ao final salvaram-se (e divertiram-se) todos. Inesquecível.”

Como frequentador assíduo das noitadas instrumentais de segunda-feira (Sesc Instrumental), teria muitos instantâneos para partilhar — Iconili, Skrotes, Culto ao Rim… Mas gostaria mesmo de registrar homenagem à banda italiana Offlaga Disco Pax, que se apresentou na casa em julho de 2012.

Com a presença dessa cultuada banda de Reggio Emilia no Pixinguinha, o Sesc além de tudo acabou por promover uma espécie de reparo geopolítico/sônico ao finalmente incluir a Itália no mapa-múndi da instituição. Pouca gente viu a apresentação do trio do cronista/memorialista Max Collini, pouca gente testemunhou suas narrativas ácidas e melancólicas de corte pós-punk paraeletrônico cheio de groove. Sorte de quem estava lá. Quis o destino que a banda encerrasse tragicamente suas atividades pouco tempo depois, com a perda prematura de um dos integrantes e do empresário. Resta o consolo de saber que sempre guardaram seus momentos brasileiros com muito carinho. Seria curioso ver as reações da platéia uns anos depois, na hora da execução de uma de suas preciosidades, “Dove ho mesmo la Golf?”. O protagonista é o ex-presidente Lula, representado por um adesivo no carro desaparecido. Naquela quarta-feira de 2012, passou batido.

Uma das unidades Sesc que menos visitei foi o de Santo Amaro. Em compensação a ex-garagem de ônibus localizada na zona sul paulistana gozará de destaque eterno no meu listão em progresso de shows prediletos.

“Foi ali, em 1998, que vi um dos shows da vida… desde sempre e para sempre. Foi, até agora, minha única oportunidade de ver ao vivo uma das minhas artistas preferidas: Diamanda Galás.”

O evento era o Mundão e, salvo engano, marcava a inauguração oficial dessa unidade. Alguns dos artistas visitaram meu programa da MTV à época, o Lado B: Sean Lennon e seu Cibo Matto (além de gravar para o programa, fomos comer comida vegetariana e comprar discos); a querida e mais brasileira das vocalistas “inglesas” Isabel Monteiro também compareceu com seu Drugstore (session exclusiva para o programa e no dia do show tocou um Raul Seixas de emocionar); e, destaque absoluto, La Galás em carne e osso e intensidade contagiante (gravamos longa entrevista, que nunca foi ao ar e, por melancólicas questões técnicas, se perdeu por completo na poeira dos tempos magnéticos; papo incrível, muitas fotos, discos autografados e presentes mandados no dia seguinte para agradecer a entrevista…).

No embalo da turnê de lançamento do duplo ao vivo Malediction & Prayer, a cantora/pianista/compositora californiana transformou a pequena tenda externa armada para o evento num verdadeiro buraco negro, dada a força avassaladora, visceral de sua apresentação. Sozinha ao piano, parecia uma orquestra protogótica tocando o blues do fim do mundo. Longe da pompa de um teatrão, a rapaziada que se acotovelou para garantir o lugar na tenda teve visão privilegiada da performance — qual ritual, nos ajoelhamos ao redor de Diamanda Galás e, onde quer que você estivesse na tenda, a sensação era de que cantava para você. Quem arriscou provocá-la, tomou logo na orelha. Um mais folgados foi fulminado por algo que poderíamos traduzir, em bom português, assim: aqui não, trutão!

Phil Ochs, Baudelaire, Pasolini e Willie Dixon reconfigurados num ataque virtuoso e charmoso ao piano e… aquela voz! Jamais me esquecerei de sua silhueta negra à contraluz, com a língua para fora qual uma serpente, emitindo sons que, até então, eu simplesmente não sabia que podiam existir. Absolutamente transformador.

Noite chuvosa no Belenzinho, visual incrível na majestosa piscina e o amplo espaço da Comedoria é atacado pela Coisa — não exatamente aquela do mestre John Carpenter mas, quem sabe, uma versão nórdica do monstro trash-surrealista. Na casa quem pesa o ambiente é a poderosa banda de freejazz/improv sueca/norueguesa The Thing, capitaneada pelo saxofonista detonador Mats Gustafsson. Em tempo, o nome da banda vem de referencia-tributo ao trompetista norte-americano Don Cherry e com a filha, Neneh Cherry, o trio gravou o excelente The Cherry Thing. Thurston Moore é parceiro. Um dos mestres desse esquema de artilharia pesada do sax, artífice de certa etiqueta de ataque implacável e barulhento tipo metralhadora, Peter Brötzmann (que já crivou as paredes do Sesc Consolação com sua rifferama), elogiou, com certa ironia, as qualidades musculares, ou musculosas do instrumentista sueco e seu jeito de tocar.

“Parafraseando o ‘american composer’ Frank Zappa, esse jazz do The Thing tem mesmo um cheiro estranho. Longe de ser ruim, é só difícil de…classificar.”

Não dá para entender exatamente o que está acontecendo e, no caso, isso é bom demais. O fato dessa apresentação contar com quarto elemento da pesada na figura do veterano saxofonista da Flórida, Joe McPhee só complica as coisas, graças a Coltrane. Somos basicamente arrastados pela revolução, ou convulsão sônica promovida pela banda, enfeitiçados pelas suas dinâmicas incríveis e pelos efeitos do barulho — reinando supremo sobre nossas pobres sensibilidades. O baterista Paal Nilssen-Love é um fenômeno à parte; é um daqueles caras que fazem com que você passe a considerar, enxergar o instrumento de outra maneira. Além de música das loucas esferas não sei direito como se chama mas, riffando com Jean Rhys agora, pode chamar de jazz mesmo.

Sou vizinho do Pompéia (é assim para nós íntimos) há uns bons 30 anos, daí que isso deve contribuir para o fato de que é essa a unidade que mais visitei. Mas é bem provável que, fosse onde fosse, questão geográfica à parte, seria esse mesmo meu destino mais frequente. Tem algo de mágico nessa construção-obra de arte da maestra Lina Bo Bardi. É só passar pelo portão, lembrar que O Começo do Fim do Mundo foi aqui e pronto: você já está em outra dimensão. Com amigos ou pares filosófico-espirituais, consumindo arte ou discutindo cultura(s) ou vice-versa, num espaço fantástico que no fim das contas parece o quintal das nossas casa. Um baita de um quintal coletivo.

Na elaboração desse verbete dedicado ao Pompéia, dada a grande quantidade de momentos memoráveis e para não cometer graves injustiças, decidi que, antes de destacar aquele Television de 2005, iria pelo menos fazer menção honrosa a alguns artistas que me proporcionaram aqueles preciosos instantes de iluminação que nos marcam para sempre — vai saber, um desses pode ter sido o show da sua vida.

“Você também estava lá? Cidadão Instigado (alguns). Jonathan Richman. Hurtmold e The Eternals. Young Gods e Alberto Marsicano. Festa da Baratos Afins. Devotos. Luna. Tetine. Madensuyu. Wander Wildner (Xico Sá: “Viva los Comerciários!). Wolf Eyes (provavelmente o mais barulhento já testemunhado na casa). Bob Mould. Nação Zumbi. Tricky (…)”

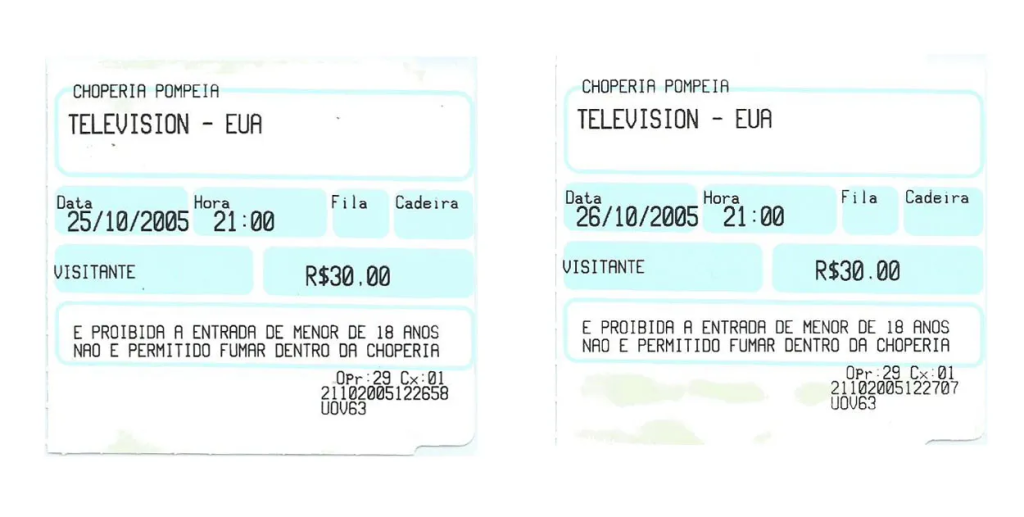

Nos dias 25 e 26 de outubro de 2005, o Television se apresentou no país pela primeira vez (na segunda, uns anos depois, os desentendimentos com o guitarrista Richard Lloyd acabaram por comprometer o setlist e, óbvio, sua ausência foi notada). Foi lindo demais. Tom Verlaine & Co. fizeram “muito marmanjo” chorar (arrisco dizer que, em algum momento, todo mundo derramou uma lagriminha) com a exibição de gala que contemplou clássicos dos 3 discos da banda. Seu “não-punk rock” classudo reverberando pelas paredes da Choperia, energizado pelas absurdas tramas guitarrísticas propostas pela dupla Verlaine-Lloyd.

Espécie de tradição dos shows duplos (ou triplos) no Pompéia, costuma-se encontrar uma boa porcentagem das mesmas pessoas nos eventos; no caso do Television, provavelmente estabelecemos o recorde. No segundo dia estávamos todos lá de novo, sorrisão estampado no rosto, partilhando impressões, tentando dar voz às graças alcançadas na noite anterior.

Por 3 anos (começo de 2000 — final de 2002), o Teatro do Sesc Pompéia serviu de palco-base de operações para o programa Musikaos, então exibido semanalmente pela TV Cultura. Algo subestimado, o programa apresentado por Gastão Moreira fez história e deu continuidade — na raça e com muita esperteza no trato do zeitgeist artístico do período — à tradição do seminal Fábrica do Som, de Tadeu Jungle (tinha algo do Boca Livre do Kid Vinil também).

“Ao longo de 138 programas passaram pelo Teatro, atenção, 387 bandas (nacionais e internacionais e pense num Buzzcocks absolutamente histórico!) e pelo menos uma centena de artistas das mais variadas expressões (representados, aliás, pelas cobiçadas marmitas culturais negociadas no programa através da sempre presente e intensa participação da audiência). Era uma festa.”

De particular interesse para mim, por razões óbvias, são os programas 77 e 78, gravados no mesmo dia 31 de julho de 2001. Nessa jornada dupla, circularam pelo Teatro e imediações labirínticas as bandas Maybees, Thee Butcher’s Orchestra, Sala Especial, Detetives, Biggs e Rock do Curdistão (essa uma das mais acachapantes bandas do período que ninguém ouviu, projeto do Sr. Marcos Andrada, ex-Vultos). Na representação das “artes”, Cláudio Tozzi e Marcatti. Nas letras, Fernando Bonassi e… eu.

Aproveitando o lançamento do meu primeiro livro, “Rumo à Estação Islândia”, subi ao palco para leitura de um breve excerto e, de quebra, ter a meteórica e frágil (mas muito real) sensação do que é se “apresentar” para o público ali naquele Teatro tão especial. A ideia, claro, era não aborrecer as pessoas com crônicas estranhas sobre bandas idem; parti então para a poesia, lendo um poema reproduzido no livro, “The Night of the Lemon”, de autoria de um sujeito chamado Sjón, autor conceituadíssimo e eterno parceiro de composição da Björk. Deve ter agradado, o pessoal até aplaudiu no final!

A pergunta que não pode, não deve calar é: onde está a Fabrica do Som de hoje? Ou melhor: onde está o Musikaos desses caóticos tempos em que vivemos?!

Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.