Música assimétrica e totalmente instrumental em meio a censura à arte e às conversas da vida comum. Satwa por Ariela Boaventura

Ariela Boaventura é jornalista, poeta, escritora, artista visual e crítica de música e cinema. Natural de Porto Alegre (RS), participou de eventos como a exposição ConectaMulti (videoarte), Na Tábua e Primeiro Popular de Ruído & Literatura (RJ, 2008) do escritor Paulo Scott. Colaborou com reportagens, contos, crônicas e críticas para diversas revistas de cultura do Brasil e exterior, entre as quais Deutsche Welle e Cine Scandinavia. É autora do romance Fiorde Infinito — uma noite com a musa do marlborão (2012, esgotado) e do curta-metragem Hipostasia (2008), obra que une poesia e audiovisual.

Este texto faz parte da série ÁLBUM — 10 ANOS: DISCOS PARA CONHECER promovida pelo Sesc Belenzinho no mês de abril de 2021 no ambiente digital. O ÁLBUM é um projeto que nasceu em 2011 e trouxe aos palcos da unidade a performance integral de discos importantes da história da música brasileira. Nesta edição virtual, 12 discos brasileiros de gêneros e épocas distintos foram selecionados para escrutínio de jornalistas, críticos e pesquisadores musicais. Confira o livreto com a série completa aqui neste link.

“Não importa o quanto tentemos fazer silêncio, não podemos. Se algo é chato depois de dois minutos, tente por quatro. Se ainda for chato, então por oito. Depois 16. Depois 32. Finalmente descobrimos que não é nada chato.”

(John Cage)

Conta a lenda que, a partir de um pedido de sua mulher para consertar uma enceradeira que estava com defeito, Tom Zé tanto consertou e mexeu que se apaixonou pelo som do aparelho e descobriu que outros objetos poderiam extrair um som igualmente interessante. Nascia aí uma psicodelia concretista.

Mais ou menos por essa mesma época, porque arte não tem início nem genitor, pois apropriação de referências, surgia um psychofolk brasileiro, cuja base era um instrumento marroquino. Nessa obra única ainda é possível sentir o aroma de incenso e sândalo, quem sabe vozes caladas, como o vento, nativas de uma paisagem rural nordestina — ou uma Kabylie pernambucana na raiz do ritmo, eterna por infinita, bucólica porque quis.

O álbum Satwa (1973), de Lula Côrtes e Lailson de Holanda Cavalcanti, surgiu em uma época em que o silêncio imperava, com a censura à arte e às conversas da vida comum, na esteira persecutória dos efeitos do AI-5. Por isso sua música é assimétrica e totalmente instrumental, como um jogo caótico de cordas estilístico, remanescendo timbres claramente longínquos, inspirados na cultura da África Oriental.

A viagem estética do disco foi um fracasso comercial. Curiosamente, é quase impossível encontrar a obra no Brasil, mas está à venda na Europa e Estados Unidos, pois ainda conversa sobre coisas sem palavras ― e ativas nos grãos arenosos da sociedade.

“Certeza é que Satwa não nasceu para agradar nem para ser filho de ninguém. É como se cada música fosse mesmo bastarda da anterior.”

É uma música de cheiro particular, que às vezes incomoda no compasso ascendente por conta da escalada de agudos e dissonâncias, lembrando bastante as improvisações dos primeiros urros dos Mutantes e de Gal Costa, sobretudo em seu épico A Todo Vapor.

O ouvinte fica perdido, busca ligar uma coisa a outra, tenta dizer algo e só sai o bafo da perplexidade. Certeza é que Satwa não nasceu para agradar nem para ser filho de ninguém. É como se cada música fosse mesmo bastarda da anterior. Puxa nas ideias os efeitos de uma lavoura mágica de cogumelos.

Fato é, também, que Satwa tem notas em comum com o Tom Zé de “Estética do plágio”, porém remortas, não fossem os referidos agudos espicaçados das cordas do tal instrumento marroquino. É uma viagem interior, ao universo de cada um desses dois músicos, juntos e talvez sem escadas que escalassem para o que o outro desejava expressar no momento. Sim, é um disco performático: jamais reproduzível como saiu.

As notas são insistentes como zumbido, em dedilhos da aventura sonora adentro de si mesmo, sem compromisso com refrãos nem percussão que seja muito mais que outro instrumento de cordas como companheiro, e assim vai. É como um road movie: sem caminho. Sem voz, tal como um chapéu ou planta.

Afinando melhor o ouvido, é possível encontrar um tantinho do hemisfério marroquino, sobretudo do Chaabi. Irônico é dizer que o gênero, digamos assim, apareceu pela primeira vez no final do século 19, inspirado nas tradições vocais da música árabe e berbere da Andaluzia — Chaabi quer dizer folk em argelino.

Não invoquei o Chaabi à toa: hoje bastante moralista, é um estilo tocado em casamentos marroquinos, mas nasceu escandaloso, prosperando por trás de portas fechadas dos chamados Mahchachat (fumódromos de Cannabis), onde o admirador dessa música bebia café, chá ou “fumaça”, sobretudo na Argélia e no Marrocos, o território Magreb. Não é preciso muito esforço para associar Chaabi a Cannabis, nem Satwa a sativa — embora também possamos invocar mesmo Buda, o Bodisatva.

O Chaabi é passado de geração a geração, sem escrita; é somente interpretado e segue a evolução das mudanças culturais e influência estrangeira. Não tem, aliás, esse campo delimitado que constitui a escrita, mediação entre música e intérprete. Sua superfície está amplamente aberta a todas as aventuras, a todas as evoluções. É como se fosse um testamento.

“Coincidência sonora, claro! Só porque tem uma música fazendo a transcendente questão ‘Can I be Satwa?’”, garante Lailson. Especulações óvnias. “Uma das definições de Satwa, encontrada no Google: Satwa (do sânscrito), Deusa. O mesmo que sattva, ou pureza. Uma das trigunas, ou três divisões da natureza”.

Naturalmente, por tabela com verde de capim, na época era comum a realização de experiências sensoriais, unindo drogas e filosofias orientais, alucinógenos e “viagens” musicais. Mais: as letras das músicas e o próprio disco falam por si. Nas palavras de Lailson:

“Acrescentaria o fato de que o texto do disco (títulos das músicas e a ficha técnica) são as letras do disco. Explicando melhor: como não usaríamos letras, os títulos tinham que deixar clara a proposta psicodélica (ou hippie, ou underground ou contracultural). Daí que elas contam a história daqueles tempos como a ‘Valsa dos Cogumelos’ ou o ‘Alegro Piradíssimo’ (que eu traduzi na versão americana para ‘Allegro Freakoutissimo’, para passar a mesma ideia).” Yes, caro Lailson, a gente pode até se sentir abduzido para um campo aberto em Woodstock que, a partir da audição, começa a germinar no cérebro, no ouvido, no corpo.

A música de Satwa é uma malha rendada de exercícios estilísticos, acústica e dominada por cordas bucólicas, psicopastoral e onírica. “Alegro Piradíssimo” é uma balada poética; “Lia, a Rainha da Noite”, inala belas viagens sonoras, orgânicas, cósmicas.

A cítara é tocada ao modo ocidental, sem filiação à música indiana. Na época, os censores deixaram os jornais mudos e a arte, refém. Ao longo do disco, ouvimos apenas de quando em vez o zumbido guturalizado em segundo plano: improvisações da psicodelia que flertava com o tropicalismo.

Tom Zé e Dominguinhos, seu Gonzaga, seu Sivuca estão nele presentes. Será que é um tipo de forró, xote e jazz com LSD? Ou seria o tal do Xodó? Ninguém consegue rótulo. Nem temos nele o provoque ou peguilhar do xote. É questão de se ajeitar. Incomoda.

O corpus de Satwa desafia o ouvido, pois o seu estranhamento não é baião. A gente fica besta de farinha, carne-seca e água de raiz; fica casca de jatobá, masca damasco cheiroso e chora sem saber por quê. São as notas, o bemol que dói rindo. Lindo que música nasce primeiro de conversa.

“Outras músicas, como ‘Lia a Rainha da Noite’ e ‘Amigo’, surgiram das conversas entre eu e o Lula. Quando a gente fez ‘Amigo’, ele achava que a música era como se dois amigos estivessem se encontrando no meio da rua, um vindo de um lado, o outro do outro e começava o papo. E era isso mesmo. Cada vez que a gente tocava, era a mesma música, mas a conversa era diferente”, diz Laílson.

Amizade é o quê, senão silêncios que se encontram?

Das dez faixas do álbum, só uma não tem Lula Côrtes e Lailson. O “Blues do Cachorro Muito Louco” tem a participação de Robertinho de Recife, muito crazy e mad dog. Gente louca de cara? Difícil colocar em termos, ainda mais atualmente.

A escuta atenta de Satwa traz a sensação real de não saber para onde vão as canções: onde está esse lugar que não existe? “Alegro Piradissimo” deixa marcas hipnóticas da textura de sua guitarra. Em todas as faixas, com exceção de “Blues do Cachorro Muito Louco”, ecoam vibrações psilócibes latinas, com harmonias raga luminosas e emocionais

Essas ragas densas e vibrantes são definitivamente essenciais para o desenho musical de folk progressivo de sonoridades familiares às orientais e que constroem, faixa a faixa, por assim dizer, os degraus de uma outra estrada para o céu.

Satwa pode ser uma obra melancólica e de paz, mas em suas sementes há um protesto divinamente sutil, seja no mono duplo ou estéreo falso. A obra tem um mentalismo cru, rústico, selvagem e traduzido como puro fluxo de música sem rumo ― poeira estelar que paira na jangle política da contracultura.

Talvez a palavra serendipity, semeada pelo romancista inglês Horace Walpole em 1764, expresse com mais maestria a casualidade de encontrar o que você não está procurando, como viajantes que, desviados por querer ao longo do seu deslocamento, fazem descobertas aprazíveis sem nenhuma ligação com o objetivo original da viagem1. Afinal, destino é um lugar que não existe.

“Os músicos desse movimento inventaram suas próprias trilhas em manifestações de arte, inventaram vocabulários e composições de destino eterno, sem data nem moda.”

“Loucos, românticos, dançantes, exagerados, psicodélicos, reprimidos, desbundados e astrais”: era assim descrita aquela cena artística dos anos 60 e 70 no nordeste, sobretudo em Recife, que dominava, encantava e escandalizava. A beleza da poesia, dos grafismos e dos arranjos musicais encantavam toda aquela geração de jovens barbudos e cabeludos que faziam da psicodelia a sua luta por liberdade. O movimento udigrudi emanava lisergia e transgressão dos valores da burguesia.

A experiência psicodélica é uma viagem a novos territórios da consciência e tem, como efeito, a transcendência de conceitos verbais, de espaço-tempo, de ego ou identidade. Além dos efeitos alucinógenos, o LSD causava o que se chamava de “expansão da mente”, gerando uma explosão criativa. A psicodelia se fazia presente nos ares recifenses acelerando a construção do material artístico daquela cena2. Os músicos desse movimento inventaram suas próprias trilhas em manifestações de arte, inventaram vocabulários e composições de destino eterno, sem data nem moda.

Luiz Augusto Martins Côrtes (Recife, 9 de maio de 1949 — Recife, 26 de março de 2011), mais conhecido como Lula Côrtes, foi cantor, compositor, pintor e poeta e um dos primeiros a fundir ritmos regionais nordestinos com o rock, juntamente a Zé Ramalho e outros artistas nordestinos.

O álbum Satwa foi o primeiro disco independente da música brasileira, com a participação de músicos como Robertinho de Recife. Foi relançado na década de 2000 nos Estados Unidos pela gravadora Time-Lag Records.

Em 1975, Lula lançou Paêbirú, outro álbum raríssimo, em dupla com Zé Ramalho. Quase todas as cópias foram destruídas em uma inundação, mas foi relançado em 2005 pela gravadora alemã Shadoks Music e, em 2008, na Inglaterra pelo selo Mr. Bongo.

Em 1976, Lula fez parte da banda de Alceu Valença e depois gravou alguns álbuns solo pela gravadora Rozenblit que nunca foram lançados. Em 1980, lançou um trabalho solo, O Gosto Novo da Vida, pela gravadora Ariola.

Côrtes seguiu viagem nas colaborações com Zé Ramalho em outros álbuns, incluindo o disco de estreia De Gosto de Água e de Amigos (1985) e o Cidades e Lendas (1996). Também publicou livros de poesia e se aventurou na pintura. Morreu no dia 26 de março de 2011, aos 61 anos, vítima de um câncer na garganta.

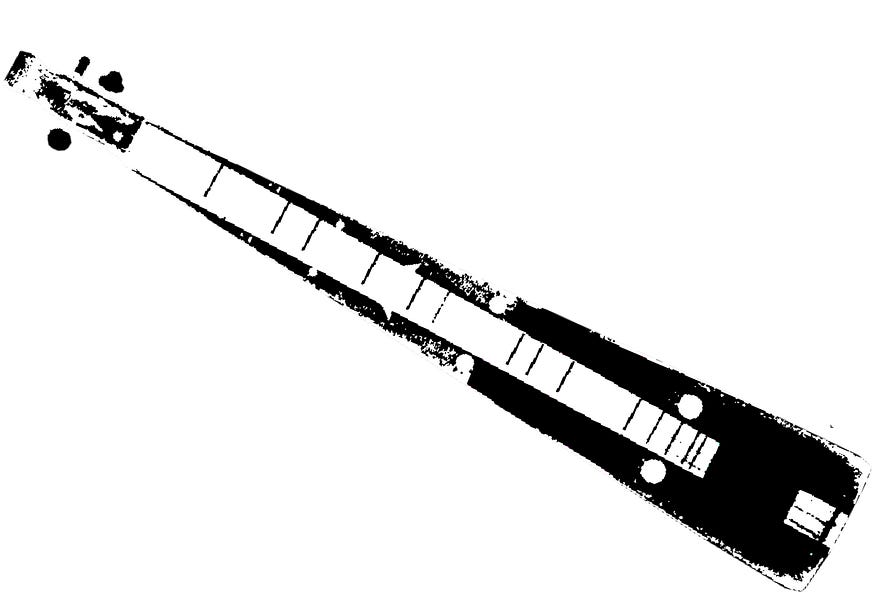

Conta a lenda que algumas canções de Satwa continham letras, mas foi gravado apenas com a parte instrumental para driblar a censura em silêncios próprios. Também se conta que a história do misterioso instrumento, que daria o título ao álbum, começou quando Lula havia voltado de uma trip ao Marrocos, onde comprou esse objeto de três cordas que passou a ser chamado de tricórdio ou cítara marroquina.

Laílson descobriu que o nome do tricórdio marroquino é um tipo de gimbri (ou hadjouj), instrumento da música nativa do norte da África. Une-se então à teoria do Chaabi, nem que seja por conta do fermento oriental presente na obra, ou por força de referências ainda em busca de seu próprio significado, melancolia de sentidos. Pois, no fim, tudo é Dó, como toca e diz Alceu Valença, o profeta, em seu Espelho Cristalino.

Conta a lenda, enfim, que quem ouve Satwa em noites de verão é tomado pelo misterioso efeito Atom Heart Mother (álbum experimental do Pink Floyd) e quer ouvir todas as músicas sem parar até ver surgirem no horizonte os raios do amanhecer. Fica aqui o convite para esse lindo sonho delirante.

Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.