Uma viagem pelos cem anos de diálogo entre música e design gráfico no Brasil. Por Chico Homem de Melo

Chico Homem de Melo é designer e pesquisador do design gráfico brasileiro. Mestre e doutor pela FAU/USP, onde é professor da área de programação visual, diretor da Homem de Melo & Troia Design e autor de diversos livros e artigos sobre design, dentre eles: O design gráfico brasileiro: anos 60 (2006) e Linha do tempo do design gráfico no Brasil (2011).

O diálogo entre música e design gráfico tem uma história particularmente fértil. Essa história teve início nas partituras com capas ilustradas das primeiras décadas do século 20 que podem ser consideradas o marco inicial desse encontro entre linguagens tão diferentes. Depois das partituras vieram os envelopes dos discos dos anos 1940 e 1950, as capas individualizadas dos discos de vinil dos anos 1960 a 1990, e por fim os CDs, que passaram a ser produzidos nos anos 1990. Se hoje em dia as capas de disco aparecem como minúsculos avatares nas plataformas de streaming, essa história começou a ser contada há pelo menos mais de cem anos.

Este breve ensaio faz um passeio por alguns destaques dessa trajetória com direito a sete paradas, todas elas falando da cena brasileira, começando no fim do século 19 e finalizando nos dias atuais.

Antes do disco, a fruição musical privada ocorria ao redor dos pianos das casas das elites. Para isso, eram necessárias partituras — além, é claro, de pessoas das famílias que tivessem sido educadas para tocar o instrumento.

A partir do final do século 19, as partituras passaram a ser publicadas na forma de folhetos com capas ilustradas. Sua difusão se multiplicou no começo do século 20, e elas se tornaram um item de consumo análogo ao que seria o disco décadas depois. A ilustração da capa cumpria o mesmo papel que depois cumpriria a capa do disco: atrair o potencial comprador com uma imagem alinhada à atmosfera da música veiculada.

Começam assim as conexões entre as linguagens musical e gráfica. Trata-se de uma história saborosa, cheia de peculiaridades, responsável por gerar muitos dos ícones da cultura visual do século 20.

O Art Nouveau foi referência incontornável na produção cultural das três primeiras décadas do século 20. Nas partituras não foi diferente, especialmente naquelas dedicadas ao repertório erudito europeu.

A capa de Álbum de música para dança explora exclusivamente ornamentos e desenho de letras. Em Peças para piano é a vez de surgir a figura feminina característica da Belle Époque. Essa capa pode ser considerada um destaque do design do período. As esferas vermelhas que envolvem a mulher são figuras abstratas quase autônomas. É notável que, já na década de 1910, a combinação de figuração e abstração esteja presente em um item de consumo habitual.

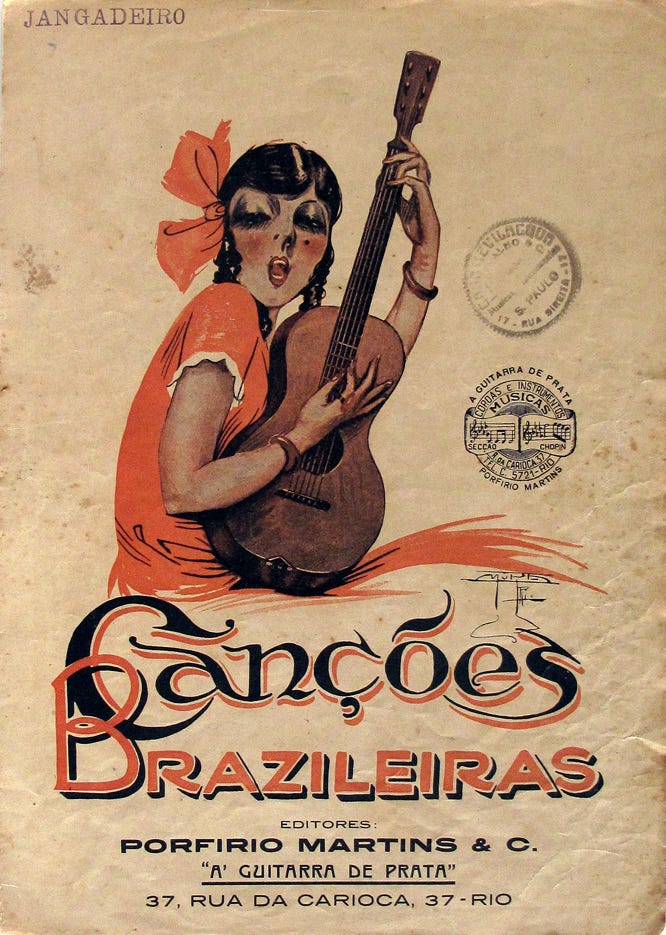

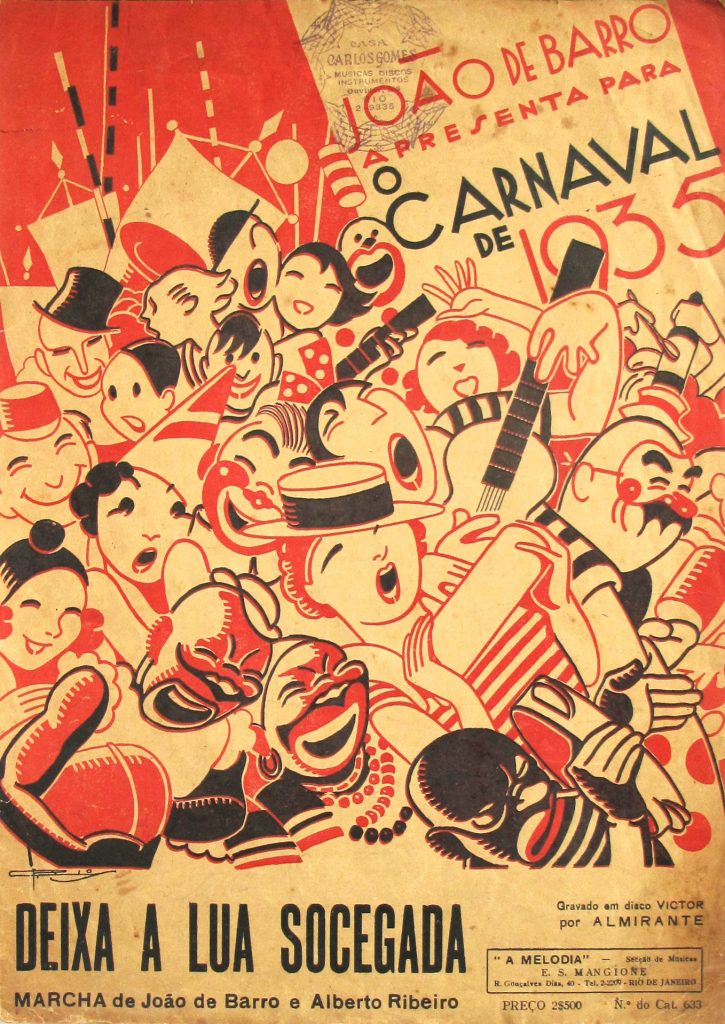

A música brasileira era tema frequente das partituras. Elas acabaram cumprindo papel relevante na difusão da produção musical do país. Na capa de Canções brazileiras, a caipira com seu violão ocupa o centro das atenções. Em Carnaval de 1935, o traço magistral de J. Carlos consegue transmitir a energia do bloco carnavalesco.

Nas duas capas, dois procedimentos distintos: em Canções brazileiras, a figura isolada se destaca no vazio do papel; em Carnaval de 1935, a multidão ocupa todo o espaço disponível. Vale notar: em ambas, os títulos fazem parte dos desenhos: letras e figuras são produzidas pelo mesmo traço.

No início dos anos 1940, a difusão de discos cresceu exponencialmente. As embalagens eram envelopes pardos que estampavam a marca da gravadora. Eles tinham uma abertura central circular que atravessava as duas faces do envelope. Era um jeito de mostrar os selos colados nos próprios discos. Desse modo, as identificações ficavam visíveis: do disco, do artista, e também das músicas dos lados A e B. As capas individualizadas só apareceriam anos depois.

O esquema de envelopes sobreviveu ao surgimento dos discos com capas individualizadas e eles embalaram os compactos dos anos 1960 e 1970. (Os compactos eram discos pequenos, que em geral tinham apenas uma faixa

de cada lado.) Os envelopes passaram a ser coloridos, com grafismos bem variados, como se fossem um parque de diversões visuais.

Cada gravadora produzia um envelope para acondicionar os discos lançados por ela. A informação principal era sempre a identificação da própria gravadora. O custo se reduzia, mas a individualização do produto também. Para compensar, de tempos em tempos, o desenho impresso nos envelopes mudava.

Muitos desses desenhos exploram a materialidade do próprio envelope. No caso de Copacabana, a bola que a banhista segura é o próprio orifício circular que deixa à mostra a etiqueta colada no disco. No caso do envelope Odeon, o jogo visual acontece entre o orifício circular e um círculo — um disco, na verdade — desenhado em perspectiva. Como podemos ver, a brincadeira entre o 2D e o 3D vem de longe.

Discos com capas individualizadas surgiram nos anos 1950, mas eles não aposentaram os envelopes. A partir dos anos 1960, as gravadoras passaram a lançar os chamados compactos, com diâmetro de sete polegadas. Em geral, eram discos de uma faixa de cada lado, com preços relativamente acessíveis.

Artistas de maior sucesso até ganhavam compactos com capas individualizadas, mas os lançamentos eram muitos, os prazos curtos e os custos tinham que permanecer baixos: o jeito era embalá-los em envelopes padronizados mesmo.

Nesses envelopes, chama atenção a variedade de grafismos geométricos. Os desenhos de muitos deles exploram o movimento de rotação: poderíamos batizar o estilo de “abstracionismo geométrico circular”.

Pós-guerra. O país se moderniza. Na frente cultural: Bienais de São Paulo, construção de Brasília. Na frente econômica: industrialização acelerada. O mercado de consumo se ampliava. O rádio era a mídia de massa e a televisão dava os primeiros passos.

Os discos tinham diâmetro de dez polegadas, e faziam grande sucesso. Uma das novidades foi o surgimento das capas individualizadas que de certo modo representaram um retorno às partituras com capas ilustradas.

A produção musical se diversificava e a linguagem gráfica seguia a mesma trilha. O período é estimulante: os códigos visuais ainda não estavam totalmente consolidados; de certo modo, tentava-se de tudo. Foi uma década de preparação: a revolução dos anos 1960 estava sendo engatilhada.

Até os anos 1950, design e ilustração costumavam andar juntos. Muitos artistas visuais eram também designers e muitos designers eram também artistas visuais.

Nas capas de discos individualizadas, o recurso mais natural era estampar o retrato do artistas. As revistas já haviam indicado o caminho e o retrato é um território bem conhecido dos artistas visuais. A capa de Ary Barroso bebe na fonte da pintura, a de Carnavalescas na do cartum.

O Brasil contava com um time de ilustradores de respeito e isso valia para os livros, para as revistas, para os discos. A ilustração brasileira da década de 1950 deixou um legado iconográfico memorável, merecedor de maior atenção do que tem recebido.

A ampla difusão da fotografia acabou quebrando a hegemonia da ilustração.

A foto começou ocupando os jornais com sua inegável vocação para cumprir

o papel de registro objetivo dos fato para, em seguida, ganhar espaço nas revistas. Em meados dos anos 1930, as capas de O Cruzeiro, a principal revista jornalística da época, passaram a ser invariavelmente fotográficas.

No caso dos discos, a fotografia foi rápida na conquista de espaço: ao longo dos anos 1950, a maioria dos discos de sucesso popular estampavam nas capas retratos dos ídolos. No final da década, a maioria dessas fotos já eram coloridas. Quando se trata de comunicação de massa, costuma funcionar a máxima: “Quanto mais realismo, melhor”.

Nas capas dos discos destinados aos segmentos populares, predominava o retrato fotográfico convencional. Os artistas mais refinados tiveram que buscar um modo de se diferenciar e o fotojornalismo deu sua contribuição. O flagrante fotojornalístico costuma ser um bom recurso para captar a atmosfera do cotidiano e foi ele que forneceu uma alternativa para escapar da pose convencional.

É claro que a imagem de Ary Barroso recostado no piano de seu estúdio é uma foto posada, mas a atmosfera é a de um flagrante que captou o artista em sua intimidade. O mesmo vale para Chega de saudade onde a pose de João Gilberto é evidente, mas o gesto procura se mostrar casual; uma informalidade calculada, por assim dizer.

Os anos 1960 foram de explosão criativa. Cinema, teatro, artes visuais, música e design. Os discos passaram ter doze polegadas, e o design das capas se transformou em um verdadeiro laboratório de experimentação.

O chamado design modernista havia chegado ao Brasil nos anos 1950.

Nos anos 1960, a influência de seu ideário já era um fato. A principal frente de atuação do grupo modernista foi o design corporativo — o mundo dos símbolos e logotipos de empresas, entretanto o modernismo influenciou também outras áreas do design, entre as quais a fonográfica.

A influência do design modernista, no entanto, estava longe de ser a única. No mundo inteiro, as vanguardas artísticas se multiplicaram. Entre elas, a arte pop deixou marcas fortes no design do período. Foram anos tumultuados, com tudo acontecendo ao mesmo tempo — e o design no meio desse turbilhão.

O design modernista combateu a ilustração. Ela representava o passado a ser superado. Em seu lugar, a geometria, a concisão; o projeto como coisa mental, por assim dizer.

Mas abrir mão da figura não é fácil, ainda mais quando se trata de comunicação com o público consumidor. Para os modernistas, a fotografia realista convencional estava fora das cogitações: ela representava a banalidade do real. A saída foi lançar mão da fotografia em alto contraste reduzindo a imagem realista a um padrão gráfico.

Os discos da gravadora Elenco cumpriram um duplo papel: alavancar a bossa nova e, junto com ela, a visualidade modernista. A partir daí e ao longo dos anos 1960 e 1970, a foto em alto contaste permaneceu em alta.

A arte pop representou uma injeção de liberdade na operação com imagens. Suas obras tematizaram a visualidade dos produtos de consumo de massa e sua influência no campo do design foi um desdobramento quase natural.

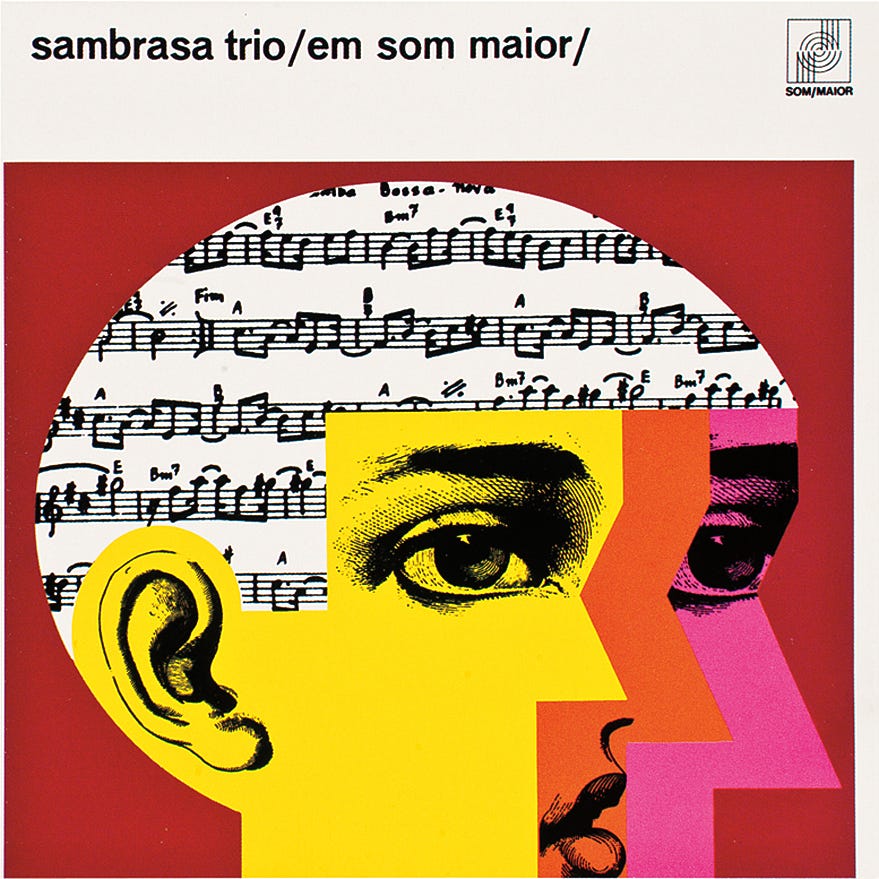

Os discos da gravadora Som Maior giravam em torno da música instrumental brasileira. Suas capas são as que mais diretamente refletem a influência da arte pop. Nelas, a colagem dá o tom. Os ingredientes: imagens pré-existentes, intervenções sobre elas, cores fortes. Se alguém dissesse que foram feitas no século 21, ninguém duvidaria.

Um mistério: quem são os autores dessas capas? Se alguém souber, avise.

Os Beatles foram os Beatles. Como não poderia deixar de ser, as capas

de seus discos viraram ícones do design mundial. Elas fizeram por merecer. O Tropicalismo estava atento não só à cena musical internacional como também a gráfica. E, se for para falar de influência, nenhum disco teve mais impacto do que Sgt. Pepper’s.

Ele foi lançado em 1967 e, em 1968, Tropicalia já fazia referência explícita ao cultuado álbum: a capa mostrava a turma tropicalista toda reunida, esbanjando irreverência. No ano seguinte, o assim chamado Álbum Branco dos Beatles é a referência de Caetano Veloso. O Brasil — tropicalistas à frente — , conectado com o mundo.

O período mais duro da repressão política ocorreu entre o final de 1968 e meados da década seguinte. Paradoxalmente, a produção cultural do período foi de uma riqueza impressionante.

Mas, atenção: que daí não se conclua que repressão é bom para a cultura.

A explicação é que a atmosfera cultural era tão efervescente, que nem mesmo as tentativas de censura foram capazes de represá-la.

Na frente da MPB, Chico Buarque, Elis Regina e Milton Nascimento eram as estrelas maiores. Na frente tropicalista, reinavam Caetano, Gil, Bethânia e Gal. Os discos mais potentes dessa geração foram produzidos nos anos 1970.

Do ponto de vista do design, o melhor dessa história é que esses discos foram cercados de cuidados não só musicais como também gráficos. Numa eleição para escolher o período mais rico do design fonográfico brasileiro, provavelmente a década de 1970 ganharia.

No Brasil dos anos 1970, a contracultura se tornou uma das referências da… cultura. Contestar as convenções vigentes era a tônica; se quiser chamar de cultura marginal ou de cultura alternativa, também pode.

Um dos marcos é o disco Gal a todo vapor — ou Gal fatal, como também é conhecido. A chamada boa forma passa longe dele. Outro exemplo é o chamado Disco da mosca, de Walter Franco. Os discos da contracultura costumavam ter apelidos, pois nem sempre ficava claro quais eram os títulos.

Na primeira capa, uma singela mosca pousada no fundo branco; no verso, aproximadamente do mesmo tamanho e na mesma posição, a frase-síntese da contestação contracultural: “ou não”.

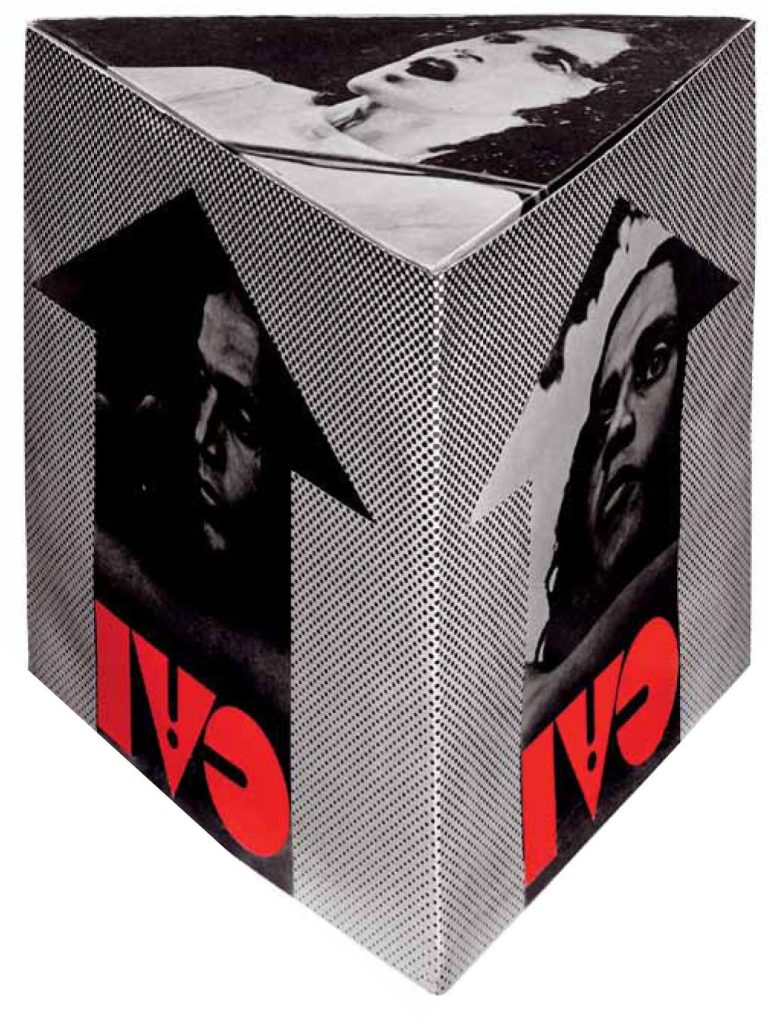

Um dos pontos altos da década foram as experiências de desdobrar o discurso gráfico em direção ao espaço, do 2D para o 3D, digamos. São os casos das capas de Transa, de Caetano, que vira um volume, e de Milagre dos peixes, de Milton, que vira um cartaz gigante. Estava liberada a experimentação… e também a verba para realizá-la!

Nos anos 1950, o flagrante fotográfico com um pé no fotojornalismo já havia mostrado suas possibilidades. Ele ganha musculatura nos anos 1970.

Algumas vezes, a foto é um legítimo flagrante — ou seja, um registro rápido, com um quê de inesperado. É o caso de Clube da Esquina, de Milton. Aliás, valer notar, mais uma capa sem título.

Outras vezes, trata-se de uma pose, mas que persegue um certo naturalismo fotográfico. É o caso de Cartola. O encontro do título com a imagem é intrigante. A forma gráfica do texto é forte, assertiva; abaixo dela, o músico e sua mulher, dona Zica. Afinal, Cartola é um ou é dois?

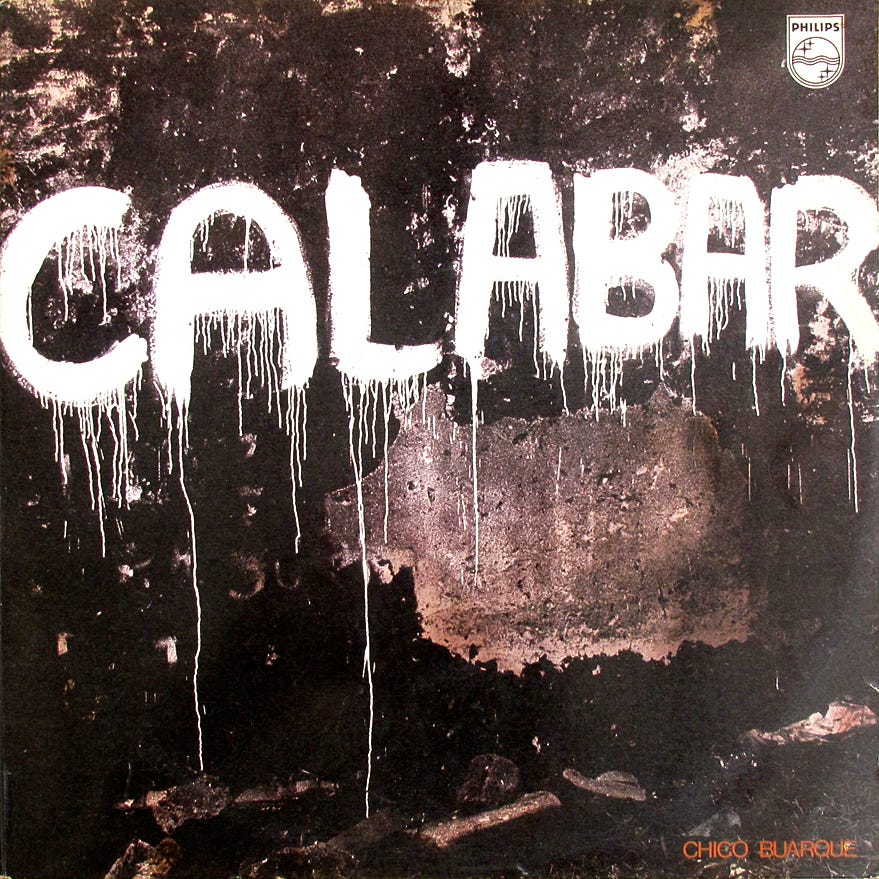

As garras da censura machucavam feio. Calabar é a trilha da peça teatral Calabar — O elogio da traição, que foi proibida na véspera da estreia, em 1973. Foi proibida a peça, qualquer menção ao nome Calabar e também qualquer menção ao fato dessas proibições terem sido feitas. A coisa era brava de verdade.

Para piorar, a capa com a foto do muro pichado também entrou na dança: censura total. Virou uma silenciosa capa branca, apenas com a identificação “Chico Buarque” bem pequena, embaixo, no canto direito.

Somente na década seguinte veio a liberação da peça, das letras das canções e da capa original. Sinal de que a ditadura estava no fim.

Se fosse promovida uma eleição para escolher um único nome que traduzisse o design fonográfico dos anos 1970, daria Elifas Andreato na cabeça.

Qualquer resumo de sua obra gráfica será redutor. Para falar só de uma faceta dela: muitas de suas capas poderiam ser chamadas de “teatrais”. Há nelas uma carga dramática cuja origem está nas artes cênicas.

Algumas são de trilhas de peças de teatro mesmo, como Ópera do malandro, mas outras poderiam ser entendidas como “gráfica cênica” como é o caso de Nervos de aço. Elifas é um mestre em contar histórias de uma imagem só.

Dois grupos, dois fenômenos: Secos & Molhados, Frenéticas. Explosões de sucesso, a primeira foi detonada em 1973, a segunda em 1979.

Secos & Molhados já venceu enquetes de melhor capa de todos os tempos. Exageros à parte, ela é de fato saborosa. A imagem é a mesa posta, com secos e molhados diversos, incluindo entre eles as cabeças dos músicos. A produção da foto é o melhor da história. Photoshop era uma palavra que nem sequer existia. O jeito foi abrir quatro buracos para que os músicos passassem as cabeças. Os pratos de papel alumínio foram recortados e o recorte escondido atrás dos pescoços. Clique.

Na capa de Soltas na vida, a conversa é diferente: ela já indica as colagens que seriam uma das marcas dos anos 1980. Veremos a seguir.

A década mal tinha começado e uma geração roqueira tomou o país de assalto. Balançou os alicerces musicais: foi a primeira vez que estádios lotaram para ver shows musicais de bandas brasileiras. Mais: legou hits — e versos — que permanecem vivos na memória nacional. Para citar três: “A gente somos inútil”, “Nós vamos invadir sua praia”, “A gente não quer só comida”. Para os desavisados, podia parecer que era só uma grande festa. Nada disso, a língua da moçada era afiada.

Em São Paulo, uma outra turma deu as caras. Neste caso, os palcos não eram os estádios, mas as margens: uma geração alternativa, conhecida por um círculo bem mais restrito: a dita vanguarda paulista, ou a geração do Lira Paulistana. Não por acaso, o Lira era um pequeno teatro que ficava em um porão. Canções tensas, raivosas, ou, ao contrário, debochadas, bem humoradas. Deixaram sua marca, inclusive nas capas dos discos. Mas que fique claro: aqui não tem moleza; para esse pessoal da vanguarda paulista, facilitar as coisas não estava entre as prioridades.

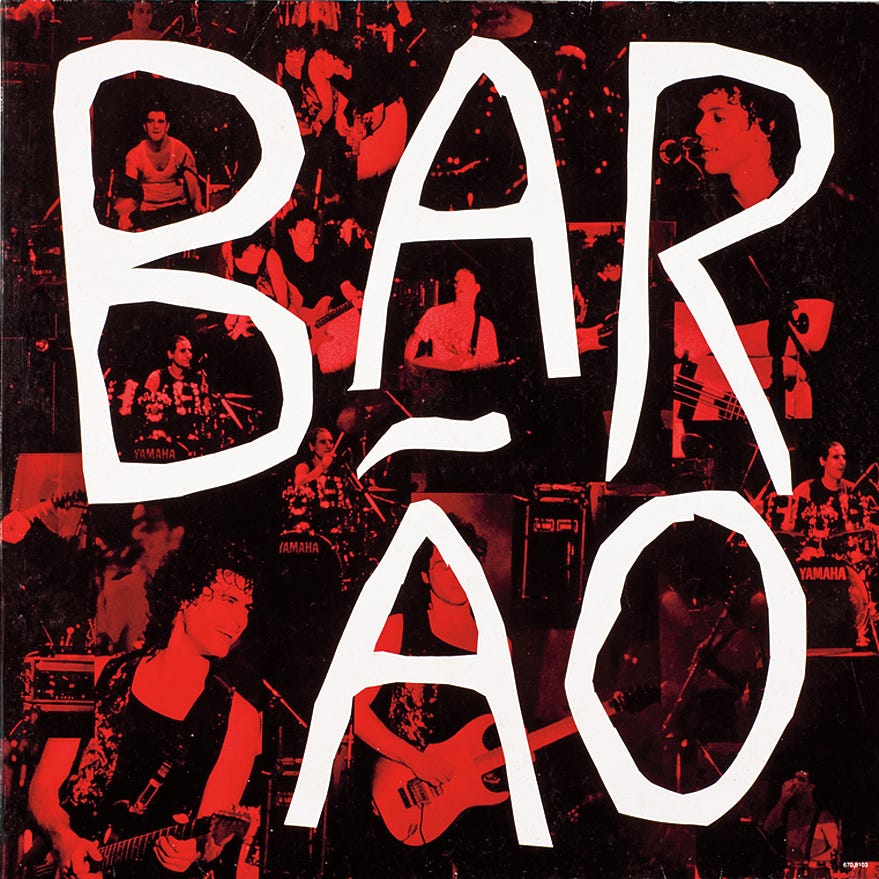

Os grupos de rock tinham olho bom para a gráfica. Entenderam que valia a pena investir na embalagem do produto e apostaram em uma linguagem de ruptura. “Colagem” era a palavra de ordem.

As aventuras da Blitz é de 1982 e já indica o caminho a seguir. É bom lembrar que essas capas não foram feitas com auxílio do computador. Dá para perceber a influência da arte pop de Andy Warhol. Mais importante: dá para perceber que essa capa antecipa o que iria a ser uma visualidade recorrente na década seguinte, quando o computador chegaria de fato até a prática cotidiana do design.

Barão ao vivo segue no mesmo rumo e confirma que há uma atmosfera gráfica que envolve a geração.

Quadrinhos e cinema são a referência de linguagem da capa de Clara crocodilo. O super close no olho do bicho lembra os filmes de Godzilla e sua turma. A metrópole é um lugar perigoso, habitado por seres assustadores. A sonoridade segue o mesmo tom, sem espaço para o deleite. Se você quiser relaxar, é bom passar longe daqui.

O melhor dos iguais investe em outro canal, o do humor sutil. Neste caso, nada de gargalhadas, um leve sorriso está de bom tamanho. A linguagem gráfica é seca, séria — o diálogo parece ser com os formulários da burocracia. Palito de fósforo, cotonete, clips, palito de dentes: um belo arsenal para enfrentar nosso trepidante dia a dia.

Computador rima com anos 1990. A chegada da revolução digital foi um verdadeiro tsunami. Computadores já estavam espalhados por aí desde os anos 1970, mas foi na década de 1990 que eles de fato chegaram nas mesas dos profissionais envolvidos com desenho.

O CD veio no mesmo pacote: a década foi de transição do analógico para o digital — no caso, do vinil para o CD. Do ponto de vista gráfico, uma mudança e tanto: passamos de 31 x 31 cm para 12 x 12 cm! Lá se foi uma das seduções do design fonográfico praticado desde os anos 1960: a escala generosa. Manipular uma imagem de 32 x 32 cm era uma delícia tanto para quem projetava como para quem usufruía.

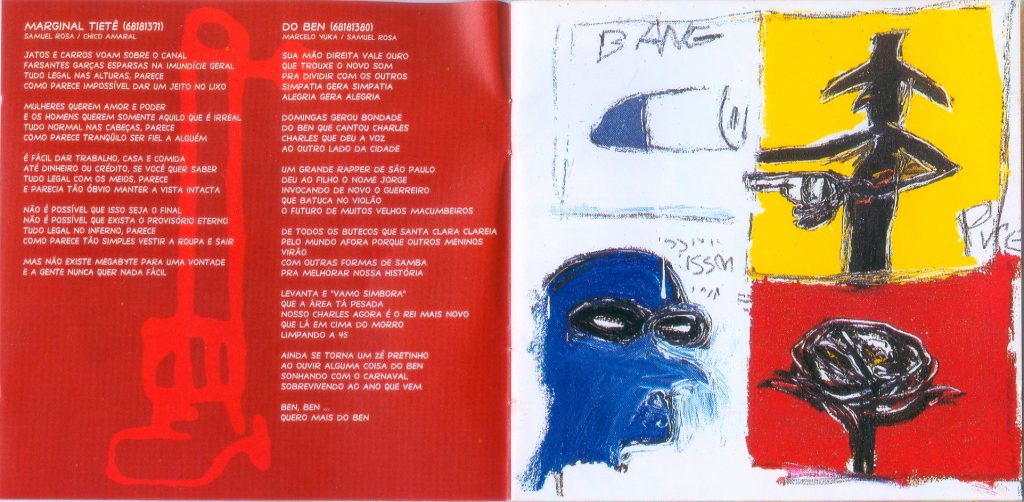

Em contrapartida, o CD trouxe uma nova possibilidade de discurso gráfico: os livretos encartados junto com o disco. Pelo menos no começo da existência do CD, houve investimento na produção de belas brochuras, que ampliavam o alcance cultural do produto. Com o tempo, os livretos foram minguando, mas continuaram a ser uma possibilidade de fruição para além da escuta. Ponto para o CD.

As revistas semanais dos anos 1910 e 1920 já estavam recheadas de fotos recortadas — ou seja, de fotos em que o contexto ao redor da figura é inteiramente eliminado. Do ponto de vista da linguagem gráfica, portanto, não há novidade aí. O que muda com a difusão do Photoshop é a rapidez e a qualidade com que recortes podem ser feitos. Resultado: as figuras se desprendem dos contextos originais e passam a flutuar em planos de cores chapadas.

Mondo cane é um bom exemplo dessa linhagem. A cor do texto se confunde com a cor do fundo, destacando ainda mais o simpático cachorrinho. Vale notar o olho do bicho bem encaixado no espaço entre o nome do músico e o título do disco. Tem mas acabou fica no limite entre a imagem recortada e a foto de estúdio. Mas o raciocínio é similar: um objeto flutuando solto em uma paisagem gráfica.

A partir dos anos 1970, pesquisas sobre a iconografia brasileira começaram a aumentar. Sem nenhum plano aparente, foi gradativamente ganhando força um processo de resgate e valorização de nosso passado imagético. Ganhamos todos com isso.

O caldo de cultura visual que passou a aflorar chegou às capas de discos nos anos 1990. A operação com imagens selecionadas a partir de pesquisas iconográficas se consolidou como uma das tônicas do design.

A capa de 23, de Jorge Ben Jor, explora uma estatueta de São Jorge, santo enraizado na cultura popular brasileira e… homônimo do artista. Em Severino, o detalhe de uma das estonteantes obras de Arthur Bispo do Rosário é o protagonista do espetáculo — é difícil ficar indiferente a ela.

Os livretos são mesmo um belo diferencial que o CD oferece. As dimensões generosas do vinil eram por si só um estímulo sensorial. No caso do CD, o fato de os livretos serem pequenos também tem seu charme. O vinil funciona na escala dos braços, o CD na escala das mãos.

O livreto de Zé Ramalho tem 40 páginas, o do Skank tem 16. Em ambos, ele é usado para expandir os discursos verbal e visual que giram em torno das canções. Enriquecer a experiência parece ser a palavra de ordem.

Agora — começo do século 21 — , após a revolução digital, após o CD, o futuro da difusão musical ainda é uma incógnita. As canções estão nos celulares, o Spotify faz a festa. Ao mesmo tempo, o CD resiste, o vinil ensaia um tímido retorno. Trata-se de uma história ainda a ser contada. Estamos em meio a um nevoeiro — ou seria a uma nuvem digital?

Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.