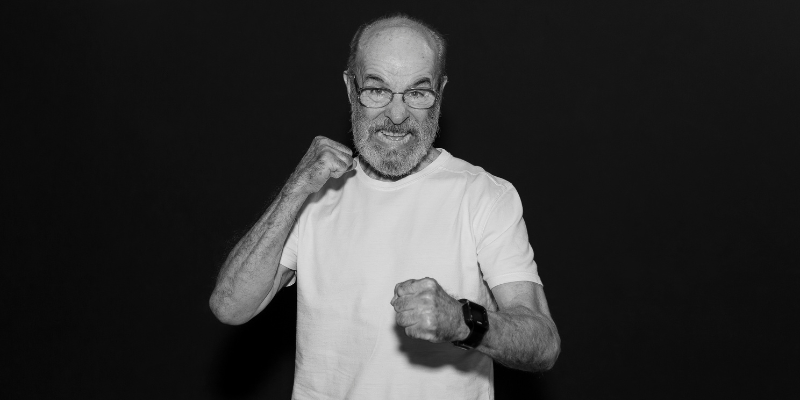

Em retorno aos palcos como um marquês sádico, Osmar Prado celebra a diversidade de personagens vividos em 65 anos de uma diversa carreira no teatro, cinema e TV

POR MARIA JÚLIA LLEDÓ

Leia a edição de ABRIL/24 da Revista E na íntegra

Ousadia é uma palavra que se destaca na longeva trajetória de Osmar do Amaral Barbosa, o ator Osmar Prado. Da escolha de personagens e da recusa ao rótulo de galã, na juventude, à decisão de transgredir lógicas do mercado televisivo, o ator conquistou autonomia em sua carreira. Nascido em São Paulo, morava na Vila Clementino, zona Sul da capital, quando anunciou para a mãe, ainda criança, que seria artista. Ao redor, nenhuma influência ou parentesco no universo artístico. Provavelmente uma fantasia de futuro que o guiou rumo à toca onde começaria a criar personagens tão complexos quanto fantásticos.

E lá se vão mais de seis décadas de ofício. Estreou na televisão com apenas dez anos de idade na novela ao vivo David Copperfield, exibida pela extinta TV Paulista, e aos 12, no teatro, no espetáculo Nu, com violino, pela companhia formada por Nydia Licia (1926-2015) e Sérgio Cardoso (1925-1972), no Teatro Bela Vista, hoje Teatro Sérgio Cardoso, no Bixiga. Sem passar por escolas formais de artes dramáticas, Osmar Prado atribui sua formação à prática e à troca de conhecimentos com diretores que cruzaram seu caminho, como Líbero Miguel (1932-1989) e Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974). Entre personagens que marcam sua história e a das telenovelas, Tião Galinha, de Renascer (1993), e mais recentemente o Velho do Rio, de Pantanal (2023), fazem parte de um universo onírico e poético da bagagem do ator. Frutos ainda de um “mergulho interno”, como ele diz, com o qual realiza cada trabalho.

Neste ano, Osmar Prado celebra seu retorno ao teatro, depois de quase dez anos de seu último espetáculo, o musical Barbaridade, de 2015. Convidado pelo diretor Eduardo Figueiredo e pelo ator Maurício Machado para interpretar o Marquês do texto O veneno do teatro, do espanhol Rodolf Sirera, o ator faz do público sua marionete. Num jogo perverso entre realidade e ficção, o Marquês submete o ator Gabriel, interpretado por Machado, a viver um papel que pode lhe custar a vida. O espetáculo esteve em cartaz até mês passado, no Sesc Santana, e agora segue em temporada por Belém (PA), Porto Alegre (RS) e outras capitais, antes de retornar a São Paulo. Nesta Entrevista, Osmar Prado fala sobre os desafios do novo trabalho, relembra o começo da carreira e reflete sobre a passagem do tempo e a arte como espelho do pior e do melhor da humanidade.

Depois de quase dez anos, você retorna ao teatro com o espetáculo O veneno do teatro. O que lhe atraiu no texto do espanhol Rodolf Sirera para que você topasse voltar aos palcos?

É preciso saber que essa peça foi escrita em 1978, três anos após o término da ditadura de Francisco Franco [1892-1975], na Espanha. O que me “envenenou” foi o próprio texto. Quando o Edu [Eduardo Figueiredo, diretor] me ligou para fazer a peça com o Maurício Machado, ele queria que eu fizesse o Marquês. Eu nem sabia quem era o Marquês, nem O veneno do teatro. Quando ele mandou o texto, enlouqueci: é magnífico. Só que eu tive muito medo. Eu falei que não era para mim, porque estou com 76 anos e, embora tenha experiência de memorização, pensei: “Acho que não vou conseguir botar na cachola todo esse texto”. Mas, acabei aceitando e eles foram ao Rio de Janeiro para ensaiar comigo. Até agora, a peça tem arrebentado. Eu nunca vi um texto tão magnífico quanto esse, e um personagem tão brilhante quanto o Marquês. Eu me divirto. As pessoas riem com ele. É bom, porque você ri e depois toma um choque porque ele tem poder absoluto e faz o que ele quiser.

No papel do Marquês, cuja perversidade exerce repulsa e, ao mesmo tempo, fascínio, o público é, de certa forma, manipulado como o ator Gabriel, personagem de Maurício Machado. Quem é o Marquês?

Ele é como o Hannibal, de Anthony Hopkins [personagem da trilogia de filmes iniciada com O silêncio dos inocentes, de 1991]. Ele “encanta” e é assustador. O Marquês é fantástico porque ele joga na cara do público a nossa hipocrisia. E ele não é hipócrita, porque ele se assume como canalha. É esse microcosmo da realidade que a peça representa. Como muitas pessoas que a gente vê no poder, com as guerras. Como em genocídios e comportamentos cínicos ao redor do mundo.

Nesse aspecto, pode-se dizer que a arte é um espelho do que há de melhor e de pior na humanidade?

Pois é. A arte trabalha com isso. Quem foi um visionário fazendo a caricatura do Hitler? Charles Chaplin [1889-1977] em O grande ditador [1940]. E o que aconteceu? Ele brincava com o mundo, o mundo explodiu e ficou em frangalhos nas mãos dele.

De que forma essa temática que abrange os efeitos do autoritarismo, da guerra e da manipulação da realidade, e que está presente no teatro, no cinema, nas produções de streaming, revela o Zeitgeist, o espírito de uma época?

Eu acho que nós estamos num estágio de altíssima mudança. Nós estamos saindo de uma dependência de dois ou três países dominantes para um mundo multipolar. O que eu quero dizer é o seguinte: vai haver, de tal maneira, uma correlação de forças que não será nem um nem dois, mas um conjunto de forças que obrigará os mandatários do mundo a sentarem numa mesa redonda para discutir o que é melhor para o mundo e para a humanidade. O mundo tem que ser multipolar e generoso. Tem que ser um mundo de congraçamento, acabar com a pobreza, porque a pobreza é oriunda da concentração de riqueza. Isso tem que acabar. E o que a arte faz nesse contexto? A arte joga esses temas na cara das pessoas. Evidentemente, não é a arte que faz a revolução. A arte pode conscientizar, difundir cultura e conhecimento. Mas, o que revoluciona, de fato, é a escola. Tanto que o grande educador Paulo Freire [1921-1997] foi perseguido pela ditadura porque desenvolveu um processo de alfabetização revolucionário. Assim como Galileu Galilei [1564-1642]. A Igreja foi uma entidade reacionária – eu ainda vou fazer Galileu no teatro – quando disse para ele negar o que disse sobre a Terra não ser o centro do sistema, e sim o sol. E de fato, o sol é o centro do sistema planetário, não a Terra. Nós somos mais um planeta entre milhares de galáxias que existem. Somos uma pulga no universo.

A arte pode conscientizar, difundir cultura e conhecimento. Mas, o que revoluciona, de fato, é a escola.

Foto: Adriana Vichi

Devolvendo-lhe como pergunta o que seu personagem, o Marquês, diz em cena: a profissão do ator é a mais desprezada e, ao mesmo tempo, a mais invejada?

É verdade. Se você assiste a Mephisto, você vê isso [escrita por Klaus Mann, a peça narra a ascensão e a queda moral de um ator ambicioso, dividido entre manter seus ideais artísticos e humanistas ou se render à fama e demandas de um governo autoritário]. Veja, por exemplo, o rei Luís XIV [1638-1715]: o dramaturgo Moliére [1622-1663] vivia às expensas da pensão que o rei francês lhe pagava para trabalhar na cultura. Mas, quando ele escreveu Tartufo, a peça foi censurada por Luís XIV, porque ela ridicularizava a corte. Quer dizer, ele era empregado do rei que gostava de arte. O Rei Sol, que gostava de dançar, de festa, de teatro. Isso acontece porque nós [atores] incomodamos de alguma forma.

Fazendo um retrospecto, sua carreira começou muito cedo, por volta dos dez anos de idade. Naquela época, em sua família, não havia outros atores ou atrizes. De onde surgiu esse interesse pelas artes dramáticas?

Eu perguntei para minha mãe como é que se fazia para ser artista. E ela, na sua ingenuidade, no seu pouco conhecimento, disse assim: “Tem que ser alto e bonito”. A referência dela era o símbolo sexual da época, Rodolfo Valentino [1895-1926], um artista de origem italiana, bailarino, e que se tornou um grande astro hollywoodiano. De onde veio a vontade de ser artista eu não sei dizer. Eu nem sabia o que era “ser artista”. Nunca tinha ido ao teatro. Meu pai teve certa relação com a música. Ele fez parte de um conjunto de gaita que, depois, cada um seguiu um caminho diferente. Meu pai optou por uma vida mais segura, em empregos menos rentáveis, mas estáveis, enquanto o comandante do conjunto conseguiu estudar música, montar um conservatório e se deu muito bem. Então, meu pai tinha um pouco de frustração, porque poderia ter sido músico, mas não teve coragem. Também se casou muito cedo, logo teve uma penca de filhos: em 1944, nasceu meu irmão mais velho, em 1946, outro irmão, em 1947 eu, e seis anos depois, a minha irmã. Com muita dificuldade, morando numa casa modesta na Vila Clementino. Ele quis me demover da profissão [de ator], porém quando tentou, não conseguiu mais.

Apesar da resistência paterna, sua mãe foi uma grande incentivadora da sua carreira como ator.

Minha mãe me apoiou e minha tia também, irmã dela. Morávamos meu pai, minha mãe e a cunhada do meu pai. Minha tia era operária, empacotadora de pregos, e sacrificou muito a sua vida e seus horários para me ajudar. Em 1958, eu já estava na ativa. Meu primeiro trabalho foi numa novela chamada David Copperfield [adaptação da obra do escritor inglês Charles Dickens (1812-1870)], na TV Paulista, dirigida pelo Líbero Miguel. Eu não fui o protagonista, mas um dos meninos do grupo. No teste que eu fiz na casa do diretor, para o qual minha tia me levou, contracenei com a esposa dele, mas esbarrei na mesa e caiu o cinzeiro. Imediatamente, eu o peguei, botei no lugar e continuei representando. Na hora, ele me mandou parar e falou: “Você não precisa dizer mais nada. Só pelo fato de não ter parado a cena, você vai trabalhar comigo”.

Costumo dizer que o ator é um fingidor, finge tão completamente que finge ser dor a dor que deveras sente

Depois da televisão, você pisa no palco pela primeira vez na companhia teatral dos atores Sérgio Cardoso e Nydia Licia, no Teatro Bela Vista, hoje Teatro Sérgio Cardoso, no bairro do Bixiga. Como foi essa experiência?

Era uma peça de três atos, escrita por Noel Coward [dramaturgo inglês (1899-1973)], chamada Nu, com o violino, e precisavam de um menino que entrasse no terceiro ato. Eu seria filho do personagem do Sérgio [Cardoso], que era o Sebastian, brigando com o pai porque ele mostrou a obra-prima dele, Nu, com violino, sem autorização. Era uma cena só. Eu entrei e quase fiquei afônico – perdi a voz de emoção. Mas eu não parei e fui até o fim. Então, o crítico disse o seguinte: “O menino Osmar Prado – ele disse meu nome certo – é uma agradável revelação, apesar de quase ter perdido a voz na noite de estreia. Representou a sua cena até o final com muita personalidade e bravura”. Essa foi a primeira crítica que eu recebi, aos 12 anos, e foi de Miroel Silveira [1914-1988], muito respeitado na época. Entendi o recado e estou aqui, aos 76 anos.

Você faz parte de uma geração que não tinha à disposição muitas oportunidades de instituições ou cursos formais de artes cênicas. Como se deu a sua formação como ator?

A minha escola foi a vida e a prática. Nunca fiz um curso de teatro. Desenvolvi uma técnica ao longo de 65 anos de carreira. Também aprendi com os diretores com os quais eu trabalhei, primeiro com Líbero Miguel, e outros tantos. Então, você vai conhecendo e aprendendo, no seu meio, como trabalhar a voz e o corpo. E, a cada projeto, entende a exigência de cada personagem. Eu sou um ator de criação.

Na sua lista de personagens, você interpretou jogador de futebol, monge budista, motorista, psicólogo, catador de caranguejo, entre outros. Como ator-criador, de que forma o processo de composição de personagens difere para cada meio em que você atua?

No começo, queriam fazer de mim um galã, mas eu não engoli a isca. Fracassaram porque eu não entrei no jogo. Isso foi na novela Bicho do mato [1972], na qual estreou, inclusive, o ator Mário Gomes: este, sim, realmente um galã. E o Ziembinski [1908-1978], grande diretor polonês radicado no Brasil, me falou: “Você não é um galã, você é um ator característico e vai criar personagens”. E ele estava certo. As técnicas para composição são diferentes, mas, evidentemente, o personagem é o mesmo. Eu só adapto o personagem ao veículo em que estou atuando. Se vou fazer o Velho do Rio [personagem da novela Pantanal (2023)] no palco é uma coisa. Mas, se eu for fazê-lo como foi feito, in loco, no Pantanal, é outra. No teatro é um processo vivo, e na televisão, você grava. Mas, eu atuo na TV como se atuasse no teatro, de maneira que eu não paro o tape. Quando vai, é direto.

Antes de O veneno do teatro, você esteve em cartaz em 2015, no musical Barbaridade, contracenando com Edwin Luisi e Marcos Oliveira. No espetáculo, esses três personagens confrontam a velhice. Como é a sua relação com a passagem do tempo?

Desde criança, eu mexo muito com o corpo. Não cheguei a frequentar clubes porque não tinha dinheiro para isso, mas eu sempre fui muito ativo. Eu sou corredor e estou preparado para correr uma hora. Eu tenho preparo físico. Minha mulher e eu temos um pequeno estúdio em casa, tem argola, tem tecido, porque ela dá aula de acrobacia aérea. Somos atléticos não no sentido da estética, mas da saúde, e essa disponibilidade me dá condição de pular do palco com 76 anos [como faz em O veneno do teatro]. Eu não mensuro o tempo de vida, e não faço projeções. Vou levando. Eu não sei e não tenho a certeza de nada. Mas isso é fascinante, né?

Você já disse em algumas entrevistas que a arte sustenta sua vontade de viver. Qual o papel da arte na sua vida?

Eu não sei o que seria da minha vida se não tivesse seguido essa carreira. Não suportaria o contexto social sem a possibilidade da criação. Eu não aguentaria, ou ficaria louco, se não tivesse um meio maravilhoso como o palco, onde posso jogar tudo em cima. É no teatro que eu me realizo.

Eu não aguentaria, ou ficaria louco, se não tivesse um meio maravilhoso como o palco, onde posso jogar tudo em cima. É no teatro que eu me realizo.

Foto: Adriana Vichi

Além de expurgar sentimentos, a possibilidade de experimentar outras vidas por meio dos personagens que interpreta também permite desenvolver autoconhecimento?

Costumo dizer que o ator é um fingidor, finge tão completamente que finge ser dor a dor que deveras sente. É preciso que se sinta. Eu, por exemplo, tenho que sentir vontade de falar esse texto que o Marquês fala e tenho que trazê-lo para mim. As pessoas dizem: “Ah, basta decorar”. Não. Não é decorar. É introjetar. É trazer para mim e ser uma espécie de advogado de defesa, aconteça o que acontecer.

Você se considera ousado pela coragem de escolher interpretar figuras controversas no palco, nas novelas e no cinema, e por desafiar o modus operandi em grandes canais de televisão?

Ou louco. Maluco, né? Eu acho que a loucura faz parte também do destemor. Um pouco de loucura. Você entrar em cena, como aqui [em O veneno do teatro], falando o que tem que falar, é um pouco de loucura. Mas também é maravilhoso quando o público recebe e reage.

Eu não mensuro o tempo de vida e também não faço projeções. Vou levando. Eu não sei e não tenho a certeza de nada. Mas isso é fascinante, né?

A EDIÇÃO DE ABRIL/24 DA REVISTA E ESTÁ NO AR!

Para ler a versão digital da Revista E e ficar por dentro de outros conteúdos exclusivos, acesse a nossa página no Portal do Sesc ou baixe grátis o app Sesc SP no seu celular! (download disponível para aparelhos Android ou IOS).

Siga a Revista E nas redes sociais:

Instagram / Facebook / Youtube

A seguir, leia a edição de ABRIL/24 na íntegra. Se preferir, baixe o PDF para levar a Revista E contigo para onde você quiser!

Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.