Abner Sigemi

Amauri

Anna Livia Taborda Monahan

Bárbara Savannah

Bruno Benedicto

Cicero Costa

Cho

Diego Rocha

Diez

Donatinnho

Estela Camillo

Felipe Rezende

Giovanna Camargo

Gu da Cei

Gustavo Ferreira da Silva

Fotos das obras por Flavio Freire

Abner Sigemi

Foi nas formas, massas e texturas da construção civil que sua obra começou, ainda na adolescência, ao acompanhar o trabalho do pai, pedreiro. Com 19 anos, lança as primeiras bases de seu fundamento artístico ao explorar a pintura a óleo para abordar os canteiros de obras. Traços que estão presentes em Interrupto, obra que integra a 31ª edição da MAJ. Neste trabalho, o artista experimenta materiais como tinta acrílica, cimento e tijolo moído para retratar, por meio da construção civil, os ciclos finais e ritos de passagem, não apenas daquilo que morreu e se interrompe, mas os recomeços e transfigurações do que deixou de ser. A pintura em técnica mista acrílica e óleo sobre tela foi o pontapé inicial para a série Constructo, na qual o artista retrata o despertar do desejo de pertencimento naquilo que se constrói e se cria. Porém, barreiras sociais podem ser um impeditivo.

Artista visual, Abner Sigemi é professor no ateliê e laboratório de práticas artísticas Cyano Estúdio, na cidade de São Paulo, além de formado em psicologia pela Faculdade Metropolitana Unidas (FMU). Em 2024, esteve entre os cem artistas que expuseram obras sobre sexualidade e questões de gênero no 3º Festival Vórtice. Positivo em relação às grandes possibilidades que a vida pode oferecer, busca encontrar pequenas alegrias, além de boas gargalhadas no dia a dia.

Amauri

Esta obra começa antes mesmo do nascimento do artista. Vem junto da migração de homens e mulheres do Nordeste brasileiro, em busca de melhores condições de existência. Com a chegada dos avós de Amauri, que partiram da cidade de Crateús, interior do Ceará, para o Rio de Janeiro, deu-se início à construção da casa que há 30 anos é o lar da família, além de outras que estão espalhadas pela comunidade. Um trabalho coletivo que reuniu amigos, familiares e vizinhos no propósito de garantir moradia para todos e que deu vida ao filme De mão em mão, parte da 31ª edição da MAJ. A obra, um filme caseiro sobre um filme caseiro, foi produzida a partir de filmagens em VHS, datadas entre 1995 e 1997, feitas pela mãe e o pai do artista. A transformação do arquivo de antes de seu nascimento é a forma de Amauri, a seu modo, construir com a família memórias sobre a construção daquela casa. Graduado em artes pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestre em arte, experiência e linguagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o artista participou das exposições: Como Não Subir uma Escada, no Paço Imperial, com curadoria da Fernanda Lopes; Nova Bella 86, com curadoria de Daniela Avellar; e Artes Aquáticas, com curadoria de Daniele Machado e João Paulo Ovidio.

Anna Livia Taborda Monahan

A natureza e as transformações que acontecem em Anna Lívia todos os dias são a grande inspiração de seu trabalho. Com 26 anos e nascida em Nova York, nos Estados Unidos, se mudou com os pais para Petrópolis, no Rio de Janeiro, aos três anos de idade, onde cresceu cercada pela Mata Atlântica.

Desde pequena, sempre gostou de trabalhar com as mãos. Quando era mais nova, pensou em cursar biologia ou zootecnia porque queria integrar a paixão pela natureza e pelas transformações. Tem um olhar interessado em anatomia, na base científica dos animais e na poesia existente neste campo. Acredita que seu trabalho é uma fusão de dois lados do ser humano: o técnico e o poético, e gosta de transitar entre esses dois mundos.

A obra Ave em gestação começou com estudos realizados durante a pandemia. Recuperando-se de um problema de saúde, Anna passou a maior parte do tempo na casa dos pais em Petrópolis e se dedicou à pesquisa sobre metamorfoses e anatomia, particularmente de aves, que possuem um significado especial para ela. Os trabalhos neste período eram realizados com papel machê, um material fácil e barato de trabalhar.

A execução demorou cerca de um mês e meio, e começou com um estudo em pintura da ave representada. Para a artista, a gestação é não só um processo de transformação anatômico, mas uma transformação relacionada ao feminino, que reúne tudo que a encanta na natureza e que possui um potencial poético muito forte.

Anna é formada em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e já fez cursos de gravura em metal, serigrafia não fotográfica e cerâmica. Participou das exposições coletivas Traços Brasileiros (2019) e Sobre as Coisas sem Nome (2018), no Centro Cultural da Light, e de duas exposições individuais: Avifauna Imaginária (2024), no Centro Cultural Sérgio Porto, e Sonhos Vivos (2022), na Galeria Macunaíma, da UFRJ.

Bárbara Savannah

A riqueza cultural do Pará já é inspiração suficiente para Bárbara Savannah, de 28 anos. Artista em tempo integral, ela preza pelo aprimoramento de seus processos orgânicos de criação ao invés de escolher uma técnica na qual se especializar. E o cerne de seu processo criativo é a cultura regional do lugar onde cresceu.

Bárbara não é uma artista que busca se desenvolver através do academicismo, mas também não considera seu estilo como arte folclórica. Gosta de trabalhar o abstrato fora da arte contemporânea – mas de forma muito subjetiva e conectada com a natureza.

A obra A bandeira integra uma série de trabalhos que fazem referência às bandeiras de açaí. Esse elemento, urbano e inicialmente periférico, circula visualmente e é parte integrante do cotidiano dos moradores do estado do Pará e do Norte do Brasil. Para além das periferias, uma gambiarra que se multiplica pela cidade e se torna um símbolo cultural significativo. As bandeiras fazem a releitura fragmentada desse objeto simbolizando um hábito cultural e identidade de um povo. Sinalizam a presença, chegada e ocupação de outros territórios.

Dentro das inspirações regionais do Pará, Bárbara destaca os barcos, que são muitos e fazem parte do cotidiano de forma intensa. Essa referência se manifesta, principalmente, nas cores e nas artes feitas pelos próprios donos dos barcos, para que se diferenciem.

Bruno Benedicto

Vermelho e preto. Ligação das veias com o coração. Batalhas diárias da periferia. Resgate da própria história e do cotidiano na área urbana. Essas são as temáticas que caracterizam a obra de Bruno Benedicto. Criado no complexo Ribeirão Verde, onde reside até hoje, o artista nasceu em Campinas, São Paulo, e se mudou para Ribeirão Preto ainda na infância.

Desde pequeno, aos oito anos, encontrou no desenho um espaço para expressar sentimentos. Após concluir o ensino médio, começou a trabalhar como repositor e costumava registrar frequentemente pessoas e patrimônios da região central de Ribeirão Preto. Essa experiência contribuiu para o desenvolvimento de um estilo de desenhos rápidos e expressivos, devido à correria do cenário urbano e ao envolvimento do artista com o skate.

Influenciado pela trajetória de vida, Benedicto explora temas relacionados à vida periférica em sua arte. Investiga o corpo humano e sua relação com o cotidiano urbano, representando a moda, o estilo, a linguagem e os conhecimentos da região onde vive. Sempre com o sketchbook à mão, o artista utiliza materiais comumente encontrados, incluindo itens reciclados do centro urbano, para “riscar a própria vida”.

Inspirados inicialmente nos machucados decorrentes do skate, os desenhos em vermelho e preto tornaram-se marcas registradas de suas criações. As cores representam a ligação entre veias e coração e, ao mesmo tempo, a forte dedicação à arte e à criação, responsáveis por manter o artista e sua obra vivos.

Nesta edição da MAJ, Benedicto apresenta Cria do RV, uma série composta pelas obras Sobremesa I e Sobremesa II, inspiradas em uma foto de adolescência do próprio artista no bairro Ribeirão Verde. A série faz um paralelo entre as experiências pessoais e as dificuldades enfrentadas diariamente na periferia, refletindo o sentimento de não pertencimento em contraste com a apropriação do bairro e a construção da própria identidade e expressão artística.

Entre os materiais utilizados na criação da obra estão caneta nanquim, giz pastel, canetinhas, papel alumínio e bandeja de papelão metalizada. Servidos em bandejas, os desenhos são apresentados como elementos de nutrição do corpo — e da alma. Sempre próximo do cenário urbano, local em que foi descoberto e gosta de compartilhar sua história, o artista já participou de exposições coletivas no Centro de Arte Contemporânea W; na Galeria Boutique de Arte; no Centro Cultural A Egrégora; na Galeria Galeart; e no Espaço Eny Aliperti.

Também expôs individualmente no Ateliê da Praça; no Espaço Cultural do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto (IEA/RP) da Universidade de São Paulo (USP); e ao ar livre, em outdoors espalhados pela cidade de Ribeirão Preto.

Cicero Costa

Sonhar ou sobreviver? É com essa pergunta, que atinge as mais diferentes pessoas, que Cicero Costa apresenta sua instalação na 31ª edição da MAJ. Com uma bola de capotão costurada em formato de suturas, de maneira a recriar o símbolo yin-yang, também conhecido como Tony Country, o artista representa não apenas a dualidade entre o sonhar e o existir, que permeia desde a infância à fase adulta, como também o desejo em que pode escolher manter expectativas e realidade em equilíbrio. Artista autodidata, encontrou na fotografia os primeiros caminhos para expressar as duras memórias vividas durante a infância nos bairros Bixiga, Baixada do Glicério e Brás, onde trabalhou ao lado da mãe, vendedora ambulante, e do pai, balconista de bar, ambos migrantes nordestinos. Em suas obras, reconstitui memórias familiares e a autoestima que a violência e os traumas tentaram apagar, em um trabalho que vem gerando muitos frutos. Cicero – nome artístico em homenagem à devoção da avó – é arte-educador no projeto Refúgio Asp Arte, além de já ter exposto trabalhos em eventos como o Festival Imaginária, no Edifício Vera, em que apresentou a obra Carta de despejo (2024); Quase Espaço, com a obra Baixa estima (2023). Além das exposições coletivas: Ri Depois, promovida pelo coletivo Vilanismo, na sede da Funarte em São Paulo (2024); Viver e morrer na cidade grande, no Goethe-Institut, em Porto Alegre, RS (2023); e Convocatória de Fotolivros ZUM 2021, exposição dos fotolivros selecionados na biblioteca do Instituto Moreira Salles (IMS).

Cho

Em meio ao dinamismo urbano de São Paulo, Cho apresenta e desperta reflexões sobre o efêmero e o descartável em suas obras, encontrando na própria trajetória de vida a inspiração para seu processo de criação. Descendente de uma família de imigrantes coreanos, o artista cresceu no bairro da Liberdade, na capital paulista, e atualmente está cursando bacharelado e licenciatura em artes visuais na Unesp) Aos 28 anos, também atua como pesquisador no Grupo de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia (GIIP), além de ser designer gráfico, monitor e educador.

A experiência no trabalho formal, com uma abordagem influenciada pelo período em que trabalhou como operadora de caixa no bairro da Liberdade, despertou sua sensibilidade sobre a jornada de trabalho e a vivência na cidade: uma temática forte em suas manifestações artísticas. Inspirado pela temática consumista do trabalho, a série mais conhecida de Cho utiliza cupons fiscais como suportes poéticos e conceituais, criando códigos, datas e descrições, sobrepondo fotografias com textos e aplicando substâncias que desgastam e modificam o papel termossensível. Reforçando a temática consumista do trabalho, cada obra, no entanto, corre o risco de ser descartada em alguns meses, assim como os próprios cupons, já que o papel é produzido para ter pouca durabilidade de pigmento.

Outras abordagens presentes nas obras são os povos migratórios e as questões identitárias. Na arte Perigo amarelo, que é destaque nesta edição da MAJ, Cho deitou-se sobre tiras de papel termossensível e recebeu borrifadas de álcool 70% sobre a pele, demarcando a própria silhueta no papel amarelado. Utilizando o corpo como suporte para a expressão artística, a obra faz referência ao alerta do século XIX sobre uma suposta ameaça asiática à soberania branca, uma narrativa ainda presente hoje, principalmente após a pandemia de covid-19, com registro dos primeiros casos da doença em Wuhan, na China.

O trabalho critica a tentativa de “higienização” da etnia amarela, simbolizada pelo papel térmico, e explora o conceito de invisibilidade e apagamento das narrativas e culturas, que acabam resistindo e sobrevivendo pelo esforço da memória ou da reprodução da obra. A criação também ressalta a ausência do corpo, evidenciada pelo desbotamento natural do material, que passa de azul vibrante para um tom amarronzado com o tempo, além de não mostrar o rosto do artista, possibilitando a identificação de qualquer pessoa com a arte.

Cho começou a expor a partir de 2022 em pequenas galerias e exposições coletivas da capital, como o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, em Santo André; a Grande Exposição de Arte Bunkyo, no bairro da Liberdade, em São Paulo; o Espaço Massapê, na Lateral Galeria e na Diáspora Galeria, também em São Paulo. O trabalho do artista também foi exibido no Ateliê 397, localizado na Pompeia, em São Paulo; no Centro Cultural de São Paulo (CCSP) – onde realizou a primeira exposição individual –, e no Museu de Arte de Ribeirão Preto (Marp).

Diego Rocha

Nascido em São Paulo (SP), seu interesse pela arte começou ainda jovem e germinou até levá-lo ao bacharelado e licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, onde deu os primeiros passos que o trouxeram até a 31ª edição da MAJ. Foi durante a graduação que Diego Rocha iniciou a pesquisa sobre os modos de conduta e as ações ao visitar, percorrer e se portar dentro de espaços artísticos e institucionais, dando vida à obra Coreografias da contemplação artística-institucional, da série Museum Sutra, produzido como aluno especial da graduação em dança, também na UFU. Neste trabalho, o artista analisa o deslocamento corporal dos visitantes do Museu Universitário de Arte (MUnA) de Uberlândia enquanto coreografia programada que condiciona o comportamento humano à reprodução de movimentos e gestualidades específicas, como o silêncio e a contemplação. O trabalho resultou na sequência de fotoperformance da série Museu Sutra que, de forma sutil, recodifica os modos de experiência possíveis dentro de um museu enquanto provoca reflexões sobre a vigília e as relações entre o visitante, as obras e os espaços de arte. Artista em constante formação, Diego Rocha atualmente busca retratar em suas obras o sentimento de ironia, carregado pelo questionamento das questões comportamentais humanas e rachaduras sociais, encontrando conforto e desafio na subversão de ideais, objetos, espaços e relações. E, ainda, a fé na arte da surpresa, ambiguidade e fascínio.

Diez

Diez, de 25 anos, cansou de ouvir a frase “precisamos separar a arte do artista” no cenário de arte da sua cidade e no mundo. Normalmente, segundo ela, essa frase é dita por homens brancos, velhos e privilegiados, na busca incessante por amenizar absurdos cometidos por outros homens brancos, velhos e privilegiados, já que no cenário artístico é comum corpos femininos serem retratados nas obras, e não artistas mulheres serem reconhecidas pelas suas obras.

Não separe a arte da artista surge justamente dessa indignação quanto ao apagamento feminino no meio artístico e da vontade de levantar uma discussão a respeito do tema. A performance foi realizada em diferentes ações desde 2019. Para Diez, não faz sentido que existam mais corpos femininos sendo representados do que mulheres artistas sendo financiadas, assim como não faz sentido que as obras femininas não estejam em lugares importantes na mesma proporção que a de homens que abusam do poder, das pessoas e do sistema para estarem ali.

Para fomentar essa discussão, a artista desenvolveu sua última pesquisa da série com uma performance instalativa composta de uma faixa com o título da obra e duzentos ziplocks contendo diferentes partes do seu corpo, como pedaços de cabelo, pelos, unhas e afins. O objetivo é que as pessoas não apenas reflitam sobre a diferença de tratamento entre artistas homens e mulheres, mas instigar o questionamento: é realmente possível separar a arte do artista? Como uma tentativa de literalmente se separar, o convite é que o público leve um pedaço da artista e tenha domínio e escolha sobre como agir com essa parte de seu corpo. Diez acredita que seus pedaços espalhados significam que ela está chegando em mais lugares e alcançando novos espaços. A artista não quer que a obra gere uma resposta, mas infinitas perguntas.

Diez é formanda em comunicação das artes do corpo na Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP) e tecnóloga em teatro pela Escola de Artes Cênicas de Santos (Eacs) desde 2018. Atualmente, atua na Cia. Etra de Dança Co temporânea no Movimento de Palhaçaria Feminista e pela Diversidade (Praiaces). É pesquisadora de iniciação científica pelo Realiza CNPq em arte e sonhos – sob orientação de Helena Katz –, coralista, drag queer e produtora cultural.

Donatinnho

Artista independente de Itaquera, zona leste de São Paulo, foi na mistura entre o funk, o rap e o pontilhismo que encontrou sua voz. O gosto pelo desenho carrega desde a infância, mas foi somente no final de 2021, após publicar nas redes sociais os primeiros vídeos de suas obras, que o hobby se tornou uma possibilidade. Apesar de ainda não garantir o sustento somente trabalhando com a arte, acredita no sonho de um dia poder viver dela. Em seu portfólio carrega trabalhos que já trazem frutos, como o quadro de ponto de vista Versatilidade, que integra a 31ª edição da MAJ. A obra retrata inspirações de Donatinnho, os cantores MC Hariel e Sabotage, que em gerações e estilos diferentes, inspiraram e inspiram pessoas por meio da música. Um trabalho de 160 horas para ser finalizado, com estrutura de madeira parecida com MDF, fita crepe, cola de papel, pedaços de papel picado, isopor, tesoura e estilete. Além da técnica de pintura em pontilhismo, que surgiu junto ao movimento impressionista e consiste na justaposição de pequenas manchas e pontos de cor que se transformam numa mistura ótica aos olhos de quem observa, mas que, para o artista, é um lembrete de que mesmo com pequenos pontinhos, se houver paciência, é possível representar qualquer sentimento.

Estela Camillo

Nascida em Lagoa Santa, Minas Gerais, e criada em Florianópolis, Santa Catarina, Estela Camillo gosta de observar espaços e objetos, por mais díspares que sejam, e registrar as histórias contadas por eles. A estudante de arquitetura e urbanismo tem 24 anos e, desde o fim da pandemia, gosta de fotografar restos, coisas deixadas por outros, lixo e tem ainda um interesse em plástico – no que acontece com embalagens durante o processo de deterioramento.

Para ela, a natureza-morta é um gênero de arte muito revisitado e que ultrapassa barreiras de todos os tempos, estando presente em diversos movimentos artísticos na história. E é justamente da atemporalidade dessas pinturas que surgiu o interesse pelo gênero.

A obra Papéis de bala começou em 2021, quando desenvolveu o hábito de desenhar “pinturas pequenininhas”, tentando reproduzir a mesma escala do objeto real. Esse estudo, somado ao gosto por natureza-morta e embalagens, resultou nos primeiros desenhos de papéis de bala. Estela tem também um interesse por cores e logos, em especial aqueles que são reconhecidos de longe e por todas as pessoas.

Para a artista, as embalagens de bala remetem a memórias afetivas de muita gente, e o processo de desenvolvimento da técnica foi muito desafiador, já que envolvia recortes, colagens e pintura. Além disso, a disposição dos papéis traz para a obra conceitos de movimentos, que são uma grande inspiração para ela como artista.

Estela Camillo é artista visual e estudante de graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). No campo das artes visuais, investiga o gênero pictórico da natureza-morta através da pintura e da fotografia. Atua no campo de produção e curadoria independente desde 2022, com ênfase na pesquisa sobre expografia.

Felipe Rezende

Nascido em Salvador, no coração da Bahia, Felipe Rezende é neto da classe trabalhadora e filho de pais que dividiram o tempo entre o trabalho árduo e o esforço para mudar de vida por meio dos estudos. Foi assim, pelo incentivo do seio familiar, que ingressou no bacharelado em artes plásticas na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Cresceu entre livros de literatura, histórias em quadrinhos, desenhos animados e filmes. Mas foi pelo apoio da mãe, que o inscreveu no processo seletivo, que viu os caminhos para o trabalho com a arte se abrirem. Em suas obras, registra lembranças, vizinhos, amigos, fofocas e detalhes do cotidiano, entrelaçados à literatura, ao cinema e a elementos da cultura pop. Seu material vai além das tradicionais telas brancas. Encontra em elementos como a lona cedida por caminhoneiros os traços para as histórias que o peito quer contar. Foi assim em Das tripas nuvens, pintura a óleo, acrílica e lona de caminhão, que integra a 31ª edição da MAJ. A obra é inspirada em uma tarde de pescaria, nos meses de setembro e outubro, em Angical, no oeste da Bahia, por volta de 2021. No trabalho, o artista registrou o tempo passado ao lado de amigos e amigos dos amigos, enfrentando a baixa umidade característica do calor extremo do cerrado. A pintura vai além do mero contar tradicional dos fatos. Nela, assim como em seus outros trabalhos, o artista sobrepõe ficção e realidade para retratar não apenas as lutas de classe e desigualdades sociais, mas também o direito ao sonho, ao lúdico e ao refúgio. Artista visual, Felipe Rezende vive e trabalha entre Salvador, Barreiras e São Paulo. Seu trabalho foi premiado durante o 7º Prêmio EDP nas Artes no Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (2020), e esteve presente em exposições individuais como: Lonjuras, parte do 33º Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo (CCSP, 2024); e O Último Buritizeiro, na Galeria Leme, em São Paulo (2023). Além das coletivas: Los Gestos del Trabajo, parte da Bienal Sur, em Tucumán, Argentina (2022); Essas Pessoas na Sala de Jantar, na Casa Museu Eva Klabin, Rio de Janeiro (2023); e Encruzilhada, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), onde passou a integrar o acervo, em 2021.

Giovanna Camargo

O feminino gera fascínio no universo da arte há milhares de anos – e explorar novos ângulos desse fascínio é um dos objetivos do trabalho de Giovanna Camargo, nascida em São Paulo, capital, e criada em Ribeirão Preto. O interesse da artista pela temática feminina começou durante a faculdade, incentivado por professores. Durante as pesquisas, leu um livro que usava a figura de uma casa para fazer alusão ao útero e, desde então, começou a se aprofundar na relação das figuras da casa e da mulher, chegando enfim às casas de boneca e aos brinquedos que, segundo ela, levantam a questão da domesticidade da mulher. Giovanna foi uma criança que gostava de brincar de casinha, e acredita que as discussões em volta dessa brincadeira possuem uma capacidade única de levantar temas importantes, como a construção e a romantização dos estereótipos de gênero.

A obra Epítome da domesticidade para meninas é um livro-objeto, com formato de casa, inspirado em brinquedos educativos de encaixe. É composta de 30 peças, das quais uma parte foi pintada à mão e outra metade foi feita com transferência de imagens. É, ainda, uma obra interativa: a ideia é que possa ser tocada e que as pessoas tentem encaixar as peças dentro da casa e, principalmente, reflitam sobre o motivo pelo qual certas peças se encaixam e outras não.

O projeto reflete, ainda, uma das características primordiais do trabalho de Giovanna: a importância do tato. Ela se considera uma artista “com um pé” na arquivologia, que gosta de pegar a arte na mão. Por esse motivo a escolha dos materiais utilizados parte sempre do objetivo final da obra.

Giovanna Camargo é formada em artes visuais: pintura, gravura e escultura pelo Centro Universitário Belas Artes (Febasp), de São Paulo, e atua como assistente técnica no Núcleo de Acervos do Instituto Çarê. Fez os cursos de formação específica Feminismos em trânsito: narrativas e estéticas na arte latino-americana, no Masp, e What is contemporary art?, do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York, pela Coursera. Participou de exposições coletivas da Mostra BA – Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, em 2023 e 2022, com as obras Brincadeira educativa e Àssegurar, respectivamente.

Gu da Cei

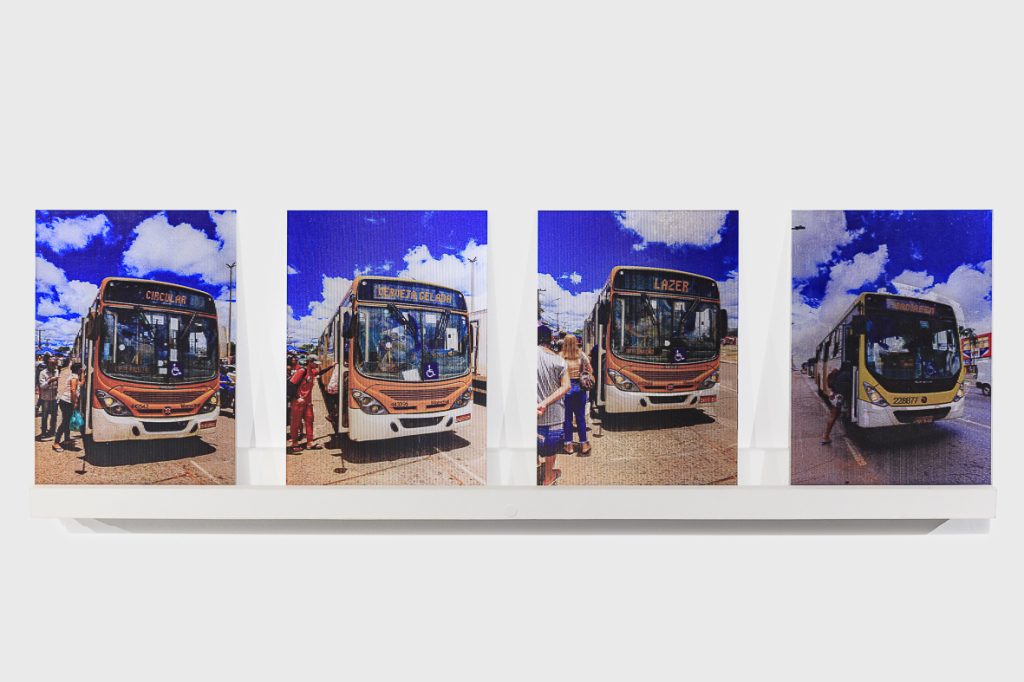

Foi nas ruas e na fotografia que Gu da Cei encontrou o ponto de partida para que seu artístico pudesse renascer. Artista visual, produtor cultural e curador, é bacharel em comunicação organizacional e mestre em artes visuais pela Universidade de Brasília (UnB) e curador na Galeria Risofloras. Seu trabalho vai da intervenção urbana à instalação, à poesia, à performance e ao vídeo, movido pela crença de que, por meio da arte, pode tocar pessoas. Com um olhar revolucionário e questionador, aborda pautas como direito à cidade, à vigilância e à mobilidade urbana. Assuntos abordados também na série Vai para Onde?, composta de quatro fotografias lenticulares e que integram a 31ª MAJ. Resultado de uma pesquisa sobre mobilidade urbana, a obra reflete sobre o transporte enquanto um direito que promove acesso a outros direitos, como lazer, saúde, educação e livre acesso à cidade. Artista reconhecido pelos prêmios: Prince Claus Seed Awards, em Amsterdã, na Holanda (2023); 50° Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, em Santo André, SP (2022); 17º Território da Arte de Araraquara, Fundart, em Araraquara, SP (2020); e Transborda Brasília – Prêmio de Arte Contemporânea, Brasília, DF (2018). Tem alguns de seus trabalhos publicados no livro O Direito Achado na Rua: Introdução Crítica ao Direito, à Comunicação e à Informação. Participou, ainda, da exposição individual Vigie, Corpo-Transporte! e, entre as coletivas, as mais recentes são: Matriz de Rua, no Espaço Cultural Venâncio, Tela Ambulante, em Brasília, DF (2024); Brasília, A Arte da Democracia, na FGV Arte, Rio de Janeiro, RJ (2024); Entre Praças, na Galeria Risofloras, em Ceilândia, DF (2024); e Corpo Expandido, no Espaço Cultural Renato Russo, Brasília, DF (2024).

Gustavo Ferreira da Silva

Começou a desenhar ainda jovem, com seus 14 ou 15 anos. Encontrou na arte uma forma de expressar os sentimentos que povoavam sua mente e coração. No Realismo, movimento artístico e literário que nasceu em resposta ao Romantismo, no final do século XIX, na Europa, descobriu o interesse em aprender e aperfeiçoar o talento que já praticava, acompanhando outros artistas em redes sociais e por meio de vídeos no YouTube. Foi pelo incentivo de amigos e familiares, que encomendavam releituras de fotos e até desenho de animes, que acabou por ingressar no bacharelado em artes visuais no Centro Universitário Internacional (Uninter). Em seus trabalhos, busca traduzir as emoções que as palavras não conseguem dizer. Fala sobre sentimentos reais e genuínos, dos dias em que as coisas e a vida não estão bem. Esse foi, também, o intuito do artista na obra Noite em lágrimas, acrílica sobre papelão cinza, que integra a 31ª edição da MAJ. Um trabalho que levou cerca de um mês, entre rascunhos e camadas de repintura, para ser finalizado. Na obra, Gustavo Ferreira retrata as noites em que as lágrimas parecem não ter fim, quando se torna difícil evitar a autocobrança e o sentimento de insuficiência. Quando o choro vem, para que outro dia possa, enfim, recomeçar.

Hanatsuki

Apesar de jovem, Hanatsuki entende o mundo como gente grande. Traz em suas obras importantes reflexões, como a presente na obra Sociedade perfeita, parte da 31ª edição da MAJ. No trabalho, o artista utiliza um dragão para retratar problemas sociais, como dependência química, poluição ambiental e visual, além de desigualdades causadas pela concentração de capital em pequenos núcleos e, ainda, remanescentes do passado escravagista no Brasil e no mundo. Porém, os significados imbricados na aquarela sobre papel não param por aí. A escolha das cores vermelho, azul e amarelo também tiveram seus motivos. Inspiradas na arte bizantina, que foi marcada pela fé cristã, elas retratam a criatura como uma imposição religiosa, simbolizada pela “auréola” no entorno do personagem. Com um trabalho cheio de significados, Hanatsuki não desenha apenas figuras reais, busca no imaginário e no estilo dos mangás e animes a fonte para sua inspiração. Começou a desenhar na infância, de plantas até personagens de desenhos que gostava. Com o apoio da família, ingressou na Escola de Mangá – Japan Sunset, onde passou a ter aulas ministradas por professores como Carol Ichimura e Thiago Akioka, que marcaram sua trajetória como artista.

Isabela Picheth

Isabela Picheth é, mais do que uma artista, uma apaixonada por arte e pesquisa. Nascida e criada em Curitiba, tem 29 anos e trabalha como artista visual, professora de arte e pesquisadora.

Apesar disso, diz que a arte caiu de paraquedas em sua vida. Desde pequena sempre teve interesse, mas nunca tinha sido apresentada à arte como profissão. Acabou entrando na faculdade “meio sem querer” e, através do incentivo de professores, desenvolveu gosto pela pesquisa. Desde o começo de sua prática artística, produz moldes do próprio corpo e cria cópias em materiais diversos, que produzem tensionamentos sobre a imagem simbólica socialmente construída sobre o corpo da mulher. Essa prática de caráter feminista atravessa não apenas seu processo de criação, como também a obra Sem título, que faz parte do catálogo da 31ª edição da MAJ.

Essa obra compõe a pesquisa com peças em silicone numa fina camada, que se assemelham a peles, que começou em 2021. Antes disso, Picheth já desenvolvia, em seu processo de criação, essa prática de moldar o próprio corpo e produzir, a partir do molde em alginato, cópias maciças, em silicone. Foi a partir de experimentações com esse material, em meio a tentativas de economizar, que desenvolveu as primeiras peças nessa fina camada, ao invés das maciças que desenvolvia desde 2018. Segundo a artista, esse material a interessa devido ao apelo físico das peças, que atraem o espectador, ao mesmo tempo que suscitam certa estranheza, tanto pela semelhança com o corpo real, quanto pela cor – para ela, o rosa transita entre uma certa ingenuidade e aspectos que remetem à sexualidade. Esse estranhamento é um dos objetivos de seu trabalho, já que chama à reflexão e nunca passa despercebido.

Isabela Picheth trabalha e reside em Curitiba. É mestra em artes, na linha de poéticas, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Faculdade de Artes do Paraná (FAP/Unespar, 2023), graduada em bacharelado superior de pintura pela Embap/Unespar (2019) e possui licenciatura em artes visuais pela Uninter (2023). Picheth vem pesquisando o corpo dentro do recorte escultórico, produzindo peças a partir do molde de seu próprio corpo, há oito anos. Ao longo desse período, participou de 17 exposições, sendo 2 individuais, uma delas na Caixa Cultural Curitiba (2023); destaca-se a participação da exposição dos selecionados do 48º Salão de Arte Contemporânea de Ribeirão Preto (2023) e o 4º Salão de ‘Artes de Pequenos Formatos’, do Mabri (2024).

Isabela também frequentou o ateliê aberto de escultura da Fundação Cultura de Curitiba (FCC), sob orientação do artista Elvo Benito Damo, por três anos (2017-2019); foi residente por seis meses do mesmo ateliê, que após a reforma é parte do atual Memorial Paranista (2022); participou do Projeto de Desenvolvimento Permanente de Experimentação Artística, proposto pelo Sesc Paço da Liberdade (2018-2019); e o projeto independente 75metrosquadrados (2020-2021). A artista também é idealizadora e integrante do grupo e coletivo de artistas visuais Em-cadeia desde 2019.

Isabella Motta

O trabalho da artista Isabella Motta, de 22 anos, é impossível de ser definido sem a palavra “forte”. Nascida e criada em São Paulo, capital, Isabella é uma pessoa com deficiências múltiplas – dismetria dos membros inferiores, radiculopatia ciática, neuropatia periférica, impotência funcional e transtorno do espectro autista – e sua produção é totalmente pautada sobre sua experiência enquanto PCD.

Aos 12 anos, a artista passou por uma cirurgia de reparação da coluna por conta de suas deficiências, que durante toda sua vida apenas eram conhecidas por ela, seu irmão e seus pais. O procedimento envolveu 24 parafusos e algumas chapas, e teve um pós-operatório muito doloroso e complicado, gerando um trauma tão grande que seu cérebro deletou a maior parte das lembranças da época. Já durante a faculdade, a artista teve a oportunidade de se desafiar no campo criativo e acabou revelando, pela primeira vez na vida, a história de suas deficiências por meio de diários, fotos, laudos médicos e resultados de exames.

Ao se abrir para os colegas sobre a cirurgia e suas questões de saúde, a artista deu início a um processo interno chamado arteterapia, em que trabalhou e elaborou seus traumas através da exploração artística de imagens e laudos. A obra Me agarro ao pouco que ficou: memórias de um receptáculo é composta justamente de uma coletânea de fotos de Isabella antes e depois da cirurgia, costuradas à mão por ela em um único elemento.

Segundo Isabella, foi a obra quem pediu para ser grande, e por isso tem 240cm x 240cm. Depois de uma vida se escondendo, ela queria ser vista. Reconhecida. Superada. “É o paradoxo entre a memória perdida e a memória recuperada – ao mesmo tempo em que cria a história, armazena.”

Isabella Motta (2002) é bacharela pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2023), licenciada em artes visuais pela Faculdade de Educação Paulistana (Faep, 2024), pós-graduada em arte, educação e acessibilidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2024) e pós-graduanda em arteterapia, contação de histórias e musicalização infantil na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec); atua no mercado como atelierista, artista independente e arte-educadora. Expôs seu trabalho no BA Creative Collectibles (2023), no Memorial da América Latina (São Paulo, SP), na 4ª Mostra de Arte e Coletividade da Galeria Oposta (Limeira, SP, 2024) e no 32° Festival Mix Brasil com sede na Ocupação Artemisia (São Paulo, 2024). Também participou do Arte e Acesso, portfólio coletivo para artistas com deficiência promovido pelo Itaú Cultural desde 2022. Além disso, atua como pesquisadora independente na área de arte-antropologia, tendo o artigo Arte marginal: potência, favela e modernismo publicado na Revista Digital de Belas Artes (2024), em adição à experiência de palestrante no XXIII Congresso de Iniciação Científica de Belas Artes e o 23º Congresso Nacional de Iniciação Científica, ambos em 2023.

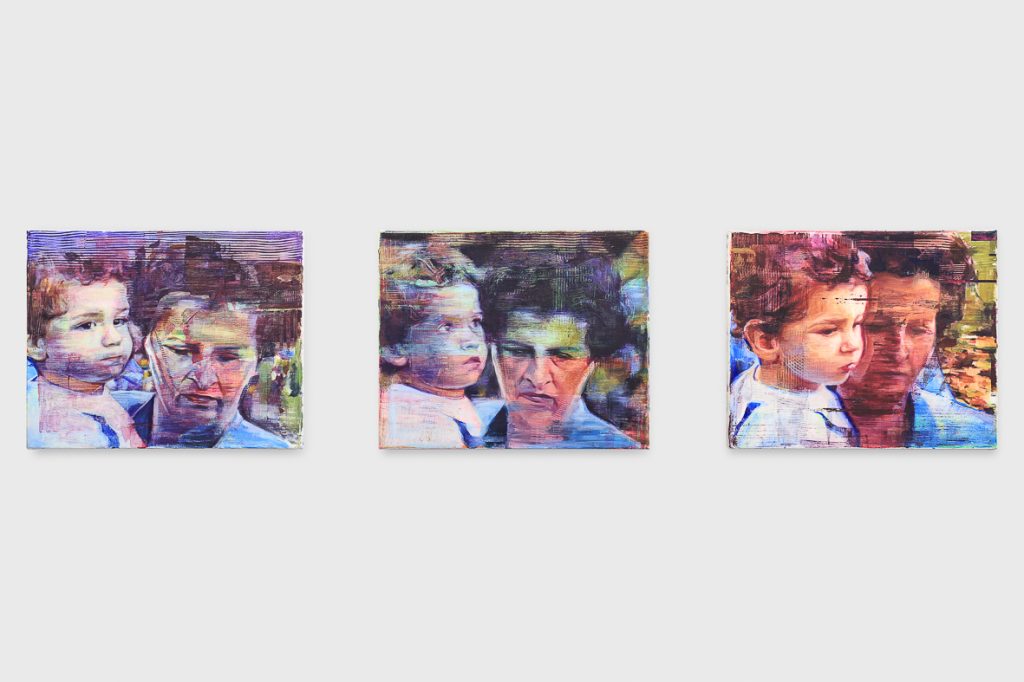

Isabelle Baiocco

Você pode até eternizar uma memória em uma imagem. Mesmo assim, não vai conseguir impedir que seu processo de deterioração aconteça. É dessa forma que Isabelle Baiocco, de 26 anos, explica a poética por trás de seu trabalho. Nascida em Porto Alegre (RS) e formada em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sempre teve um interesse especial por fotografias, e foi justamente no acervo pessoal de sua família que encontrou as imagens que inspiraram o trabalho Passeio (tríptico), selecionado para esta edição da Mostra de Arte da Juventude (MAJ).

A obra faz parte de uma pesquisa desenvolvida ainda na faculdade, voltada justamente para a deterioração de imagens e a relação delas com a vontade de eternizar memórias. Isabelle encontrou fitas de VHS com cenas cotidianas de sua família e começou a estudar os fatores que deterioravam a qualidade da imagem – como o próprio tempo, o mofo decorrente do armazenamento e até a limitação tecnológica do material. Cada fator imprime um efeito diferente na imagem, e o tríptico busca recriar – por meio de tinta a óleo – frames diferentes de um único momento entre a avó e um primo.

A execução das três telas demorou cerca de quatro meses, entre idas e vindas. O destaque fica para a complexidade de técnicas selecionadas – base em tinta acrílica, construção de camadas com tinta a óleo, raspagem e lixamento, com o objetivo de recriar a textura e a luz presentes em uma tela de TV durante a reprodução de uma fita.

Isabelle ministra cursos de pintura desde 2021 e, em 2023, foi ministrante do curso extra de Aquarela no Atelier Livre da prefeitura de Porto Alegre. Também em 2023 realizou sua primeira exposição individual, intitulada Ruídos da Lembrança, no Projeto Potência, da Fundação Ecarta, em Porto Alegre, e participou de exposições coletivas, como Quando a Casa Estremece, na Galeria A SALA – Centro de Artes, Ufpel (Pelotas) e Laboratório Central: Pintura e Memória da Cidade, na Pinacoteca Aldo Locatelli (Porto Alegre).

Em 2024, participou de exposições coletivas, como a Incômodos, com curadoria colaborativa do laboratório de museologia coordenado por Ana Albani, na Casa Baka, em Porto Alegre.

Ítalo Carajá

A vivência de Ítalo Carajá, marcada por uma identidade diversa e plural, contribuiu para a construção de sua trajetória artística. Desde cedo, a prática do desenho funcionou como um meio de interação e expressão, sendo reconhecida por colegas durante o período escolar. Esse interesse crescente pela arte o levou a ingressar na graduação em artes visuais, com habilitação em desenho, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA/UFMG).

Em seu trabalho, brinca com cores e composições, utilizando a iconologia para dar novos significados a imagens e símbolos que fazem parte da cultura pop. O resultado são obras como Forbidden fruit, parte da 31ª edição da MAJ. Na gravura, o artista constrói um mosaico de adesivos de frutas em tons de laranja e rosa, sobre um fundo azul vibrante, acompanhado da frase “I hunger for the forbidden, my desire knows no bounds” (“Tenho fome do [que é] proibido, meu desejo não tem limites”), distorcida e espelhada em azul. A composição e o título remetem ao fruto proibido da narrativa bíblica, na qual a transgressão dos limites impostos simboliza tanto a queda quanto a afirmação do desejo como força transformadora.

No plano individual, a obra reflete sobre o ato de romper barreiras para reivindicar identidade e autenticidade, fazendo do desejo uma ferramenta de libertação. Já no plano coletivo, a crítica política emerge na escolha dos adesivos, vestígios de um consumo globalizado. Produtos cultivados no Sul global, como frutas brasileiras com adesivos em português, são exportados para mercados do Norte global, enquanto os resíduos retornam como símbolos de desigualdade.

Entre o íntimo e o coletivo, a obra subverte o mito bíblico, apresentando o desejo pelo proibido como uma força de resistência, seja para afirmar quem se é, seja para expor dinâmicas de poder e consumo que perpetuam desigualdades.

Ítalo Carajá explora em sua prática artística as relações das imagens em um mundo inundado por elas. Seu trabalho já integrou exposições coletivas como Espaço Potencial, Dezenove: Pesquisas em Desenho e Luz ao Lado, promovidas pela Escola de Belas Artes da UFMG. Participou, ainda, das publicações #0: Memento, pelo selo O Quiabo; além de Eras e llusion, publicadas de forma independente.

Janaína Vieira

Não existe nada mais “gente” do que falar de moradia, em especial quando essa moradia existe na periferia. Para Janaína Vieira, de 27 anos, o lugar de vida é o lugar onde a gente vive, e essa temática permeia não apenas seu trabalho como artista, mas a maior parte das lembranças da infância também.

Natural de Macambira, Sergipe, ela mora atualmente em Jacareí, São Paulo, cidade em que passou boa parte da infância. Relaciona-se pessoalmente com a temática voltada para a moradia justamente porque o assunto permeia parte de sua história, vinda de uma família nordestina de baixa renda que migrou para São Paulo, já que o Sudeste muitas vezes era visto como próspero e promissor diante das variadas oportunidades de emprego.

Janaína se define como uma mulher correria, que aprendeu a recriar sonhos. A arte lhe deu a oportunidade de viver novas experiências – e ela a usa para falar de temas como desigualdade social, território e pertencimento, com o objetivo de que sua produção possa instigar outras pessoas a se verem como potências, a sonharem, criarem novas histórias e realidades.

A obra-objeto Com as próprias mãos começou com uma lembrança da infância da artista, que viveu em uma comunidade periférica desde pequena e se recorda de ver a mobilização da família e dos vizinhos para construir parte da casa onde vivia, normalmente aos fins de semana. Para Janaína, ela vai além de uma representação da construção da casa – é sobre a autonomia para além da dificuldade.

Ao todo, o trabalho levou aproximadamente dois meses de execução. A escolha da cerâmica fria foi pela acessibilidade do preço e o interesse em experimentar novos materiais. A dimensão reduzida é um gosto pessoal. A delicadeza exigida para criar peças pequenas chama sua atenção. De forma geral, a artista acredita que arte precisa de tempo para ser bem-executada, e ultimamente tem focado em experimentações tridimensionais.

Juniara Albuquerque

A fusão de elementos orgânicos e industriais, explorando a temática da alquimia, é a essência do trabalho de Juniara Albuquerque, de 29 anos. Nascide em Recife, mora atualmente em São Paulo, transformando experiências vivenciadas na região Nordeste do país em uma obra que atribui novos significados às percepções habituais sobre os ossos e sua transformação em arte.

A entrada no mundo das artes foi influenciada pelo pai, Euclides, que atua como pintor de carros há mais de 30 anos, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A funilaria do pai, no quintal de casa, foi o cenário para as primeiras experimentações artísticas com pintura automotiva.

Inspirade em uma viagem ao sertão pernambucano, Albuquerque se dedica, desde 2018, ao estudo de carcaças de animais e às possibilidades de transformação, sob orientação do pai – seu grande mestre, que lhe ensinou as principais técnicas de produção. Recolhidos da natureza e levados para o ateliê, os ossos são higienizados e combinados com substâncias como massa plástica, primer, verniz, tintas poliéster e poliuretano, sendo modificados e aperfeiçoados com o auxílio de lixas e furadeiras. O resultado são peças tridimensionais que também incorporam elementos comuns do universo automotivo, como maçanetas e pedais.

Após aprovação no edital de microprojetos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), implantado pelo governo de Pernambuco, a exposição individual da série com os ossos, intitulada SECA: Experimentando a Vida Após a Morte, marcou a estreia de Juniara no mundo das artes visuais em 2020. O evento foi realizado no Museu Murilo La Greca, em Parnamirim, Recife.

Na 31ª edição da MAJ, Albuquerque apresenta a obra LOA, uma criação inspirada em uma experiência de viagem para Nazaré da Mata, no agreste pernambucano, onde assistiu ao ensaio do maracatu de baque solto Estrela Brilhante, com raízes rurais e ancestrais. Como uma tradição na manifestação cultural local, os mestres conduzem “cerimônias” em que recitam diversos temas. Nesse contexto, a obra homenageia, no título e nas cores vibrantes, a expressão oral desenvolvida pelos mestres para a apresentação artística.

Além das próprias produções e intervenções na área das artes visuais, Juniara Albuquerque também presta assistência de criação artística atuando em projetos como a instalação Raízes, para a inauguração do Museu das Favelas, e a exposição Ofício: Fio: Mulher Esqueleto, no Sesc Pompeia, ambas com a artista visual Lidia Lisboa.

Outro destaque da trajetória artística de Albuquerque foi a exposição Abraço Coletivo, no Ateliê 397, em São Paulo. Em abril, participou também da exposição As Vidas da Natureza Morta, no Museu AfroBrasil Emanoel Araújo, e do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, promovido pela prefeitura de Santo André.

Livia Kaori Yamashita

Livia Kaori Yamashita tem a arte mais como um hobby do que como uma carreira. Aos 17 anos, ainda está no terceiro ano do ensino médio e desenvolve seus desenhos enquanto se prepara para o vestibular – ao se formar, ela pretende estudar medicina veterinária.

Gosta de arte desde que era pequena e não se lembra de quando o interesse começou. Durante os anos, ela desenvolveu gostos diferentes por diferentes temas – o mais recente foi por pássaros. Com uma caneta preta na mão, começou a testar um novo tamanho de desenho, maior e mais complexo. E 16 horas depois, o corvo sobre seu coração ficou pronto.

Apesar de não ter uma temática específica para seus desenhos, tem preferência por algumas técnicas. Gosta de desenhar à tinta e de trabalhar luz e sombra por meio das cores preto e branco, inspirando-se principalmente em tatuagens e nanquins. Mas, se tivesse que escolher, Kaori acha que tem um apreço especial por desenhar animais – a cada hora um diferente.

Para o trabalho selecionado na 31ª edição da MAJ, escolheu um corvo australiano que, segundo ela, não segue exatamente as proporções reais do animal, mas as proporções “do meu coração”, como costuma descrever para a mãe seus próprios desenhos.

Livia Kaori é estudante do ensino médio no Colégio Londrinense. É a primeira vez que ela se inscreve para uma mostra de arte.

Kelly Pires

Prazos absurdos, demandas infinitas, acúmulo de funções e a sensação de que tudo é urgente. Era basicamente essa a rotina de Kelly Pires, de 28 anos, quando decidiu se inscrever para a Mostra de Arte da Juventude (MAJ) no início do ano. Além de tudo isso, ela ainda precisava criar uma obra de arte. A mãe, as amigas e os professores a incentivaram com frases já conhecidas do dia a dia: “Vai dar certo!”, “Vai dar tempo” e “Você consegue!”.

A obra Otimismo por influência nasceu da literalidade do processo criativo. Em algum momento, alguém a fez acreditar que daria tudo certo. E deu! São quatro entalhes em madeira, de 20cm x 30cm cada, pintados com tinta acrílica, que refletem um pouco de uma artista que tem como principal característica a paixão por narrativas. Para ela, todo trabalho precisa contar uma história – e, se possível, com uma pitada de humor, drama e acidez.

Kelly é nascida e criada em Itapevi, periferia de São Paulo, capital, e mora na Aclimação há quatro anos. Trabalha principalmente na área de projeções mapeadas de espetáculos, de shows a peças de teatro, mas se define como uma artista muito mais versátil e que não “cabe em nenhuma caixinha”.

É bacharel em artes visuais pela Faculdade Santa Marcelina e técnica em audiovisual pela Etec Jornalista Roberto Marinho. Já participou de festivais como a Festa da Luz, de Belo Horizonte, Amazônia Mapping e Salvador Mapping, em que teve obras premiadas nos dois últimos.

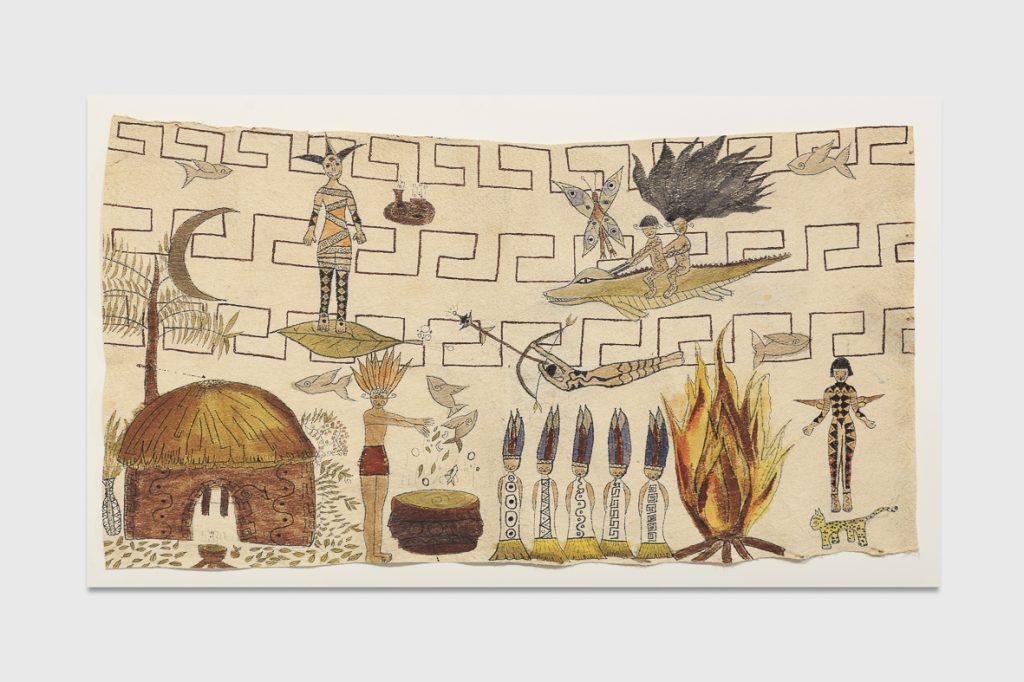

Kuenan Tikuna

Descendente de dois povos amazônicos diferentes, Kuenan Tikuna tem 21 anos e um objetivo muito claro como artista: fazer com que os indígenas sejam ouvidos através de sua própria voz. Nascida em território Tikuna, no interior da Amazônia, Kuenan atualmente mora em São Paulo e vai começar a estudar antropologia na Universidade de Brasília (UnB).

A arte entrou em sua vida desde quando nasceu – mãe e avó são lideranças em sua comunidade e trabalham com artesanato, vestimentas e acessórios que fazem parte da cultura Tikuna e são produzidas manualmente. Para Kuenan, muito do seu trabalho como artista vem da singularidade da arte de sua cultura – como os pigmentos naturais e a tela de tururi.

Por volta dos 11 anos, saiu com a mãe da comunidade onde viviam e se mudaram para Brasília, onde a mãe ia cursar medicina. Com a mudança, veio um choque de realidade – em especial em relação à educação e à sua própria essência, já que os papéis de gênero tradicionais da sociedade urbana e os pronomes de identificação não existiam durante sua criação na comunidade indígena e nem no idioma Tikuna. Quando retornou para Manaus, entrou em vários coletivos indígenas e LGBTQIA+, e começou sua transição de gênero – Kuenan se identifica como uma mulher transgênero.

As mudanças e adaptações mexeram muito com sua cabeça – e a partir desse momento, a arte passou a ser a forma essencial de expressão de gênero, suporte de emoções, de cultura, de identidade e de entendimento de si e do mundo. Durante esse período, Kuenan fez uma série de obras que tratavam sobre gênero e cultura indígena. Também fez uma série fotográfica de fotoperformance em sua comunidade para levantar questionamentos como pessoa LGBTQIA+ e indígena.

A obra Ngo’ü significa mirações, ou visões, na língua do povo Tikuna, e conta aspectos cosmológicos de sua cultura – desde o nascimento até as questões atuais do seu povo. Além da execução em pigmentos naturais sobre tela de tururi, que são técnicas tradicionais dos Tikunas, a obra traz um aspecto crucial do trabalho de Kuenan: a história do povo indígena contada pelo povo indígena, sem necessidade de que um branco fale pela população. Outro ponto importante é que as cascas de tururi são consideradas sagradas pelo povo Tikuna – porque são as roupas que os encantados usam para se materializar para seu povo. Cada grafismo, cada desenho materializam um encantado diferente. Atualmente, a artista está produzindo uma nova série em sua comunidade, mais voltada para sua ancestralidade do que para a temática de gênero, com um olhar contemporâneo.

Leid Ane

Mãe: a força do mundo é o nome da tela de uma artista que teve o mundo completamente revirado pela maternidade. Leid Ane tem 27 anos, é nascida e criada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e descobriu na maternidade a capacidade de mudar de vida.

Desde pequena sempre gostou de arte, mas a chave para realizar esse sonho veio em um período conturbado da vida: ela perdeu o pai e descobriu uma gravidez pouco tempo depois. Segundo Leid, a maternidade é um tópico importante do seu trabalho como artista justamente porque foi a responsável por centralizar sua própria vida depois desse período de luto. No filho ela encontrou força e motivação para mudar a rotina, mudar de emprego e retomar sua espiritualidade. A obra Mãe: a força do mundo é um retrato da irmã da artista grávida. Segundo Leid, a oportunidade de registrar um momento tão especial e transformador da irmã foi a inspiração para a criação da tela, que demorou cerca de dois meses para ficar pronta e ressalta a capacidade da natureza de transformar uma mulher em um ser novo e absolutamente poderoso.

Atualmente, o filho de Leid tem quatro anos. Há dois anos, ela abandonou um emprego registrado em um shopping do Rio de Janeiro para abrir o próprio estúdio de tatuagem, em uma garagem deixada pelo pai.

Já em 2023, ela participou da exposição Moradas, no Dutoroof, (RJ); exposição coletiva Viva Jacarepaguá, na Casa de Cultura de Jacarepaguá (RJ); FUNK: Um Grito de Ousadia e Liberdade, no Museu de Arte (MAR); SAF: Segunda Edição da Semana de Arte Favela Viva, no Olímpica Mané Garrincha (RJ); e da exposição Levante à Subversão, na Galeria Lado B, na Praça Tiradentes (RJ), em 2024. Atualmente, faz a residência artística 100 anos da Colônia Juliano Moreira, no Museu Bispo do Rosário, também no Rio de Janeiro.

Lorre Motta

A não binaridade das coisas, o conhecido “cinema de pedreiro” e uma forma de arte que exalta a força artística e a criatividade provenientes da periferia são protagonistas na obra do artista Lorre Motta, do Rio de Janeiro. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o artista é ator, diretor, produtor, performer, cantor, apresentador e idealizador de projetos independentes, principalmente no universo do audiovisual.

O interesse pela arte começou ainda na infância, com a influência de novelas e interpretações improvisadas em casa. Aos 15 anos, Motta ingressou nas artes cênicas ao participar de uma oficina de teatro para jovens e adolescentes. Formado pela Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna (ETETMP), o artista começou, a partir de 2018, a atuar em projetos audiovisuais, conquistando seu primeiro prêmio na área, na mostra Lugar de Mulher É no Cinema, com o curta-metragem Rádio perifa.

O artista rapidamente se destacou e foi vencedor de renomados festivais nacionais e internacionais, incluindo Cannes, Rotterdam, Olhar de Cinema, Mostra de Tiradentes e Sundance. Motta participou recentemente também da Quelly – Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade, realizada em São Luís, Maranhão.

Como artista trans, preto e criado na periferia do Rio de Janeiro, Motta se dedica ao cinema de gênero, explorando suspense, fantasia, realismo fantástico e documentário. Inspirado na própria história de vida, sua obra frequentemente reflete a simbologia das transformações da identidade trans e a formação de famílias mistas. Seu trabalho inclui ainda a codireção do videoclipe Medusa, da cantora Zélia Duncan, e uma forte atuação em pesquisas sobre reflexões de gênero e território.

Além das realizações profissionais individuais, também se empenha em representar e transformar a realidade da Baixada Fluminense. Desde 2018, faz parte do Coletivo BaixadaCine, formado por jovens cineastas periféricos com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema. A iniciativa nasceu da percepção dos moradores de Belford Roxo sobre a carência cultural da região e a necessidade de produzir cinema a partir da periferia – e das próprias trajetórias, vozes e desafios locais.

Destaque nesta edição da MAJ, a obra Um homem chamado cavalo é meu nome foi inspirada na própria história de vida e é dedicada à mãe, que desempenhou papel fundamental na criação de Motta e no desenvolvimento de sua expressão artística. Com registros da performance na Favela do Dourado (registros de imagem por Gabriel Caetano) e nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM – registros de imagem por Matheus Freitas), ambos no Rio de Janeiro, o vídeo apresenta, por meio da fabulação e da imagem híbrida do centauro – criatura mitológica que é meio homem e meio cavalo –, as possibilidades na construção de uma masculinidade trans não binária, explorando novas percepções sobre corpo e gênero por meio de diferentes linguagens e experiências sensoriais.

Lucas BRACO

Em cada traço e desenho, Lucas BRACO cria um universo em que a fabulação, o sentimento de pertencimento e as memórias se entrelaçam. Aos 22 anos, a artista visual e educadora nasceu e cresceu na zona leste de São Paulo, no bairro Cidade Antônio Estevão de Carvalho, próximo à Itaquera, vivenciando as transformações e o dinamismo urbano da capital paulista desde a infância. Em 2020, se mudou para Campinas para cursar o bacharelado e a licenciatura em artes visuais na Unicamp.

Em um tom autobiográfico, íntimo e narrativo, as obras exploram a imaginação e a criatividade, sendo materializadas em sonhos e fabulações; e o reflexo de uma profunda conexão com a ancestralidade, a partir de memórias herdadas e narrativas construídas ao longo da infância e da adolescência. A vida em São Paulo, com a intensa expressão do grafite nos espaços públicos, as constantes transformações na capital paulistana e o sentimento de não pertencimento no espaço urbano também influenciaram a produção artística de BRACO.

O desenho, que é uma paixão de infância, permeia toda a sua expressão artística. Os materiais utilizados nas obras são variados e incluem aquarelas, madeira, papel crepom, telas, nanquim, giz de cera, tinta acrílica, lápis de cor, marcador permanente e até colagens. Recentemente, inspirada pela mãe, começou a estudar bordados e ponto-cruz. A preferência em trabalhar com materiais físicos se reflete na criação de cadernos à mão, que servem como suportes para os desenhos. Esses registros geralmente são feitos em movimento, em ônibus, metrôs, carros e ruas.

Destaque na 31ª edição da MAJ, a obra intitulada Guarda representa o zelo e a proteção e explora a ideia de pertencimento e conexão com o mundo. Com mais de dois metros de altura, a criação é uma pintura em tinta acrílica em uma porta de madeira maciça, com mais de cem anos, que BRACO recebeu de presente. Outros conceitos abordados na obra são a gestação e a continuidade, o recomeço, a projeção para o futuro e a adaptação em um novo ambiente, simbolizados pela cabaça e pelo bebê.

Além da produção artística, também atuou como arte-educadora no Cursinho Popular Arte Pra Quê; no Centro Cultural Vila Prudente; no Museu de Artes Visuais da Unicamp; e no Museu de Arte e Som de Campinas, além de fazer parte do Coletivo Encaderna, que organiza oficinas para o ensino de encadernação artística. Entre as exposições de destaque que participou estão a mostra coletiva Inundada, no Museu D´Água, em Belém, Pará; e a mostra Descabido, no Projeto Caroço, espaço de arte independente localizado no bairro da Lapa, em São Paulo.

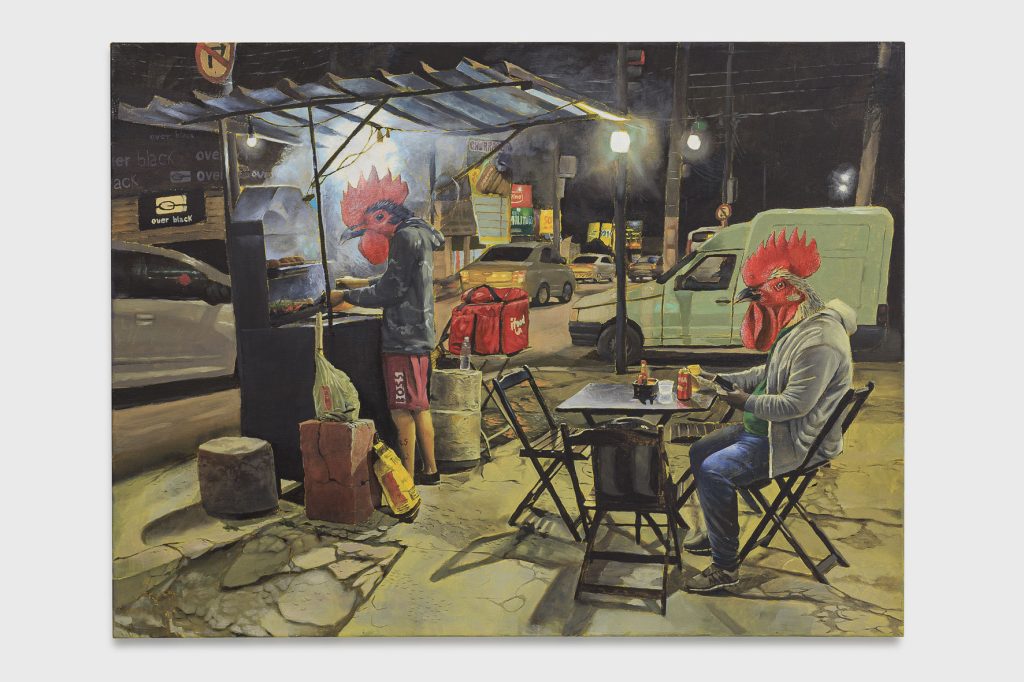

Lucas Gusmão

Filho de uma professora de artes e um arquiteto, Lucas Gusmão cresceu em um lar onde estar com um lápis ou pincel na mão era comum. No Surrealismo, movimento que surgiu no início do século XX, encontrou modos para pintar a sociedade de um jeito lúdico, sem necessariamente se afastar do real. Morador de Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, retrata nas telas as vivências de um proletário que vive seu tempo entre transporte público, trabalho e estudos. Registro encontrado também em Espetinho de frango, obra que está em exposição na 31ª edição da MAJ. No trabalho, o artista descreve uma realidade paralela, na qual homens-frangos aproveitam uma noite de espetinho. Inspirado por um insight que o dominou no metrô, ao perceber que os presentes no local compunham uma grande granja, Lucas Gusmão criou uma série de obras em que retrata personagens-frangos, refletindo sobre uma realidade programada, em que pessoas vivem seus dias para produzir e se reproduzir, sem nunca questionar. Professor de arte e pintura para crianças e idosos, Lucas Gusmão é graduando em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Seus trabalhos já estiveram em exposição na 13ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), além da exposição coletiva Mancha, no complexo cultural Piccola Arena, em Petrópolis. Outras obras também podem ser encontradas na primeira e na terceira edição da revista Imago EBA, da UFRJ.

Lucas Soares

Nascido em Miracema, no Rio de Janeiro, Lucas Soares apresenta em suas obras os fragmentos do tempo e da memória. Doutorando em estudos contemporâneos das artes pela Universidade Federal Fluminense (PPGCA/UFF), o artista se define como um “fazedor de coisas”. Seu trabalho é um exercício de “amolecer pedras” e experiências que possibilitam a criação e a observação de narrativas, emergindo da materialização e ativação de vivências cotidianas e processos históricos. Na obra exposta durante a 31ª edição do MAJ, intitulada Memento (Maria Aparecida Soares), da série Memento (Era Tudo Sobre Ontem), Soares realiza uma contranarrativa histórica por meio da fotoperformance em confronto com um conjunto de bancos na praça pública de sua cidade natal, tensionando a noção de monumento. A série é baseada em bancos de concreto gravados com os nomes de representantes de famílias historicamente ricas da região e seus comércios. O trabalho propõe uma reflexão sobre esses bancos como monumentos de uma herança colonial cis-branco-patriarcal do ciclo do algodão e do arroz no noroeste fluminense, que perpetuam o poder de algumas famílias desde os tempos dos coronéis. A série promove o encontro com famílias negras, que dedicaram suas vidas com o trabalho braçal nessa arquitetura colonial, que são convidadas a participar de uma coreografia de contra-uso do espaço: um levante coletivo, recusando-se a sentar nesses assentos e ressignificando cada banco como um pedestal da memória de uma herança afro-diaspórica e suas micronarrativas. Com um tom íntimo e pessoal, a fotoperformance propõe um gesto que atravessa tempos, espaços, gerações e matéria, acreditando na obra de arte “como coisa-viva, com sua potência de expansão infinita”. O artista participou de residências como o Programa Emergencial de Residência Artística, do Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto (IAI), e a Residência Artística Virtual Compartilhada (RAVC). Integrou também exposições como Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os Brasileiros, no Instituto Moreira Salles (IMS), em São Paulo, e O Corpo Invisível da Memória, no Museu da Inconfidência de Ouro Preto.

Luiza Poeiras

Luiza Poeiras, de 27 anos, nascida e criada em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma artista que aborda relações entre corpo, tempo e territorialidade em seu trabalho.

A obra Sérgio, selecionada para a 31ª Mostra de Arte da Juventude (MAJ), faz parte da série corpo-território, que questiona o espaço da cidade, seus territórios e como os corpos ocupam diferentes lugares. Poeiras começou a questionar as diferentes ocupações entre bairros, a exemplo do bairro onde nasceu, em que todos estão sempre na rua, à porta de casa, e o centro da cidade, em que a relação com o espaço muda completamente. Sérgio é um primo – todos os seus trabalhos dessa série partem de experiências pessoais.

Em suas obras, Luiza utiliza a ráfia, usado para embalar alimentos como farinha, grãos e em ofícios de construção, utilizado para descarte de escombros e também contenção de obra civil. O suporte tensiona as dinâmicas urbanas e suas forças produtivistas em disputa, e a relação do trabalho que essa materialidade remete. As cores partem do suporte, em sua maioria brancos, outros coloridos. É sobre esse suporte que ela tensiona o lugar do corpo do trabalho, mas que já foi e é o corpo do descanso.

A pesquisa da artista busca trazer questionamentos sobre a temporalidade da cidade, que se estrutura de forma violenta em sua produtividade. Em contraponto as imagens afirmam espaços e tempos outros nesse território: o ócio, o brincar e a vadiagem como ruptura e invenção de novos imaginários.

Luiza Poeiras é formada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em artes visuais, fez intercâmbio na Universidad Nacional de Colombia (Unal/Medellín) e participou de exposições coletivas no Brasil e na Colômbia. Recebeu o Prêmio Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto no 49º Salão de Arte de Ribeirão Preto Nacional (Sarp Nacional-Contemporânea) e o prêmio destaque do 21° Território da Arte de Araraquara (SP). Integra e é cocriadora do coletivo Aguapé, é arte-educadora e comunicadora social no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), em que atua desde 2019.

Mar Yamanoi

Nascide em Embu das Artes, Mar Yamanoi, de 26 anos, traz em suas obras a melancolia e a ansiedade de um passado que parece pouco conhecido, representado pelas memórias ancestrais e o distanciamento com o presente. Descendente de japoneses, atualmente mora em São Paulo, e em seu processo artístico apresenta um processo de reconexão, migrando entre as memórias e sentimentos da infância e a busca pelas raízes culturais.

Em Embu das Artes, cidade conhecida pelo artesanato e pela produção figurativa, o desenho esteve presente na vida de Yamanoi desde a infância. No entanto, a decisão em seguir a carreira artística veio mais tarde, aos 17 anos, durante as aulas sobre arte contemporânea no cursinho pré-vestibular. Fascinade pelo novo universo que teve contato, ingressou no curso de bacharelado e licenciatura em artes visuais na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Lá, também realizou, em 2023, uma exposição coletiva no Espaço das Artes.

As memórias da adolescência e da época da escola, marcadas pelas viagens entre a cidade natal e São Paulo, formam e são representadas, em grande parte, por paisagens capturadas através das janelas de carros, em uma tentativa de reconectar-se com o que ficou para trás. As pinturas, inspiradas em registros fotográficos da avó e álbuns de família, são produzidas em madeira, utilizando giz, cal e materiais de construção, principalmente de baixo custo.

A trajetória artística de Yamanoi é marcada pela busca em expressar uma identidade fragmentada e o desejo de resgatar uma história que, em algum momento, teve sua transmissão interrompida entre as gerações familiares de imigrantes no Brasil. As exposições têm sido uma extensão do desejo de conexão, levando as obras a reflexões a respeito de laços étnicos e tradições culturais.

Exposta nesta edição da MAJ, a obra Herdades remete à tradição japonesa de gravar mensagens em grãos de arroz e explora o conceito de herança e o processo de reconciliação com a própria história e ascendência. Criando uma alusão a uma escrita poética regrada, que remete à estrutura do haikai, a peça incentiva reflexões sobre a identidade, o pertencimento e a herança cultural de uma pessoa multiétnica, imersa na ansiedade de não conhecer totalmente o passado nem o presente.

Em um tom íntimo, confidente e pessoal, o poema completo é formado por 12 poemas menores de 6 palavras cada, escritas individualmente em grãos de arroz moti, tradicionalmente utilizado na culinária japonesa. Cada grão é um fragmento de uma narrativa mais ampla, simbolizando tanto a herança cultural quanto a propriedade rural, fortemente ligadas à vinda dos imigrantes japoneses ao Brasil.

Mariana Simões

Às vezes, é difícil acreditar que um período difícil pode resultar em algo maravilhoso. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Mariana Simões, artista de 26 anos nascida e criada em São Carlos, no interior de São Paulo.

A carreira de Mariana na arte começou depois de muitas tentativas em outras áreas – ela chegou a iniciar os cursos de educação física, jornalismo e ciências sociais, mas não se encontrou em nenhum. Sempre gostou de arte e desenhava desde pequena, mas nunca tinha pensado em atuar na área. Em 2023, Mariana trabalhava em uma empresa de telemarketing em sua cidade e estava vivendo um período muito infeliz de sua vida. Com a possibilidade de se inscrever na 31ª edição da MAJ, veio a decisão de dar início a uma obra que já existia há meses em sua cabeça.

Todo dia a mesma coisa é uma tela sobre a exaustão física e mental de alguém que “vendia tanto o próprio tempo que não sobrava nenhum para si mesma”. A execução começou com fotos – Mariana se fotografou com várias expressões negativas, que eram resultado de sua frustração com o dia a dia, para compor o quadro. Além de si mesma, também retratou o relógio de ponto e pôde visualizar, pela primeira vez, o tamanho da frustração que carregava nas costas.

Além da crítica ao modo de trabalho exploratório, a pintura foi também uma forma de autoconsolo para a artista, que entendeu melhor o motivo pela qual aquela situação fazia tão mal para ela. Ainda, é uma obra que ela espera que gere acolhimento para quem porventura esteja se sentindo da mesma forma, e um lembrete de que às vezes é necessário olhar no espelho e enxergar o tanto que as coisas não estão bem para decidir fazer o que é preciso para que elas melhorem.

Mariana não possui formação artística acadêmica, mas pretende continuar desenvolvendo o trabalho como artista. No geral, suas temáticas são mais voltadas para a natureza e principalmente para as pessoas, e no momento está desenvolvendo um trabalho de pesquisa e aprimoramento em arte de rua, onde encontra um pouco dos dois ao mesmo tempo. Ela participou do curso de pintura no Espaço Cultural Nova Arte, em 2022, e da exposição As Linhas em Nós, no Centro Cultural da USP São Carlos, em 2024.

MAVINUS

“Onde os corpos de mulheres negras podem chegar? O que podem fazer? Ou ainda, o que podem alcançar?”. São essas perguntas que permeiam o trabalho de MAVINUS, de 26 anos, natural de Recife (PE). Apesar de sempre ter se interessado pela arte, a vida a levou para caminhos diferentes. A artista começou a faculdade de história na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aos 19 anos, mas aos 21 transferiu a graduação de volta para Recife, dessa vez em ciências sociais. Não se encontrou de novo e, em 2019, decidiu voltar a estudar arte.

O interesse pelos rostos vem de um lugar pessoal: a construção da autoestima enquanto mulher negra. Quando adolescente, consumia novelas e revistas onde a presença negra era mínima e estereotipada. Na fase adulta, começou a entender o impacto que isso tinha em sua percepção de si mesma. Começou a fazer pesquisas na área da representação negra e se apaixonou por retratos, especialmente autorretratos, já que acredita que a arte também é uma ferramenta de afirmação da sua identidade.

A obra Amar, cuidar e admirar, segundo MAVINUS, vem da vontade de criar representações positivas de mulheres negras e de retratar o poder da amizade, principalmente em relação ao cuidado de mulheres para com outras mulheres. Sua inspiração veio da leitura do livro Irmãs de Inhame, de bell hooks, no qual a intelectual fala sobre questões ligadas à feminilidade negra. A artista trabalha com tinta acrílica e bordado sobre telas. Sempre se interessou por costura e visualiza no bordado um papel fundamental em suas obras, pois reconhece nele um trabalho que exige atenção, cuidado e paciência, assim como as reflexões sobre sua subjetividade. Apesar de considerar essas duas técnicas como os pilares de seu trabalho artístico atualmente, ela tem o objetivo de estar em constante transformação no campo profissional explorando novos horizontes.

MAVINUS é artista visual e arte-educadora em formação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em 2024, expôs suas obras na exposição Contrário de Utopia e EXPO BICC com o projeto (RE)Existir – transição capilar e identidade negra, ambos na Galeria Capibaribe, em Recife; Memórias: Enfrentamento ao Racismo, na Galeria Massangana, no Museu do Homem do Nordeste; e Cultivar Substâncias, Energias e a Presença Delas, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa.

Murillo Marques

Os diferentes significados da palavra “obra” se complementam no trabalho artístico de Murillo Marques. Nascido e criado em São Gonçalo, o artista ressignifica as fronteiras das artes convencionais e a construção civil, utilizando materiais comuns do cotidiano social e laboral.

A formação como pintor profissional foi influenciada pelo pai, mestre de obras que o introduziu no universo da construção civil. Atualmente morando na capital do Rio de Janeiro, o artista trabalhou como pedreiro por nove anos, uma experiência que moldou sua técnica e sua abordagem criativa voltada para a experimentação e a estética do absurdo, buscando despertar certa estranheza.

Embora não tenha concluído um curso superior em artes visuais, Marques iniciou sua pesquisa em 2015, explorando a interseção entre a pintura e a atuação na construção civil, paralelamente à experiência formal como pintor de obras. Para o artista, ambos os trabalhos, seja em ateliê, em casa ou no canteiro de obras, são trabalhos braçais e compartilham percepções semelhantes.

Utilizando materiais e superfícies não convencionais, improvisados e “achados”, como sacos de entulho, cimento, massa e folhas de lixa, Marques transforma elementos típicos da construção em protagonistas e suportes para suas pinturas, homenageando a adolescência e o cotidiano urbano. Os materiais conferem às suas obras uma textura e impacto visual marcantes, refletindo sua identidade, o ambiente e as experiências vivenciadas enquanto artista negro e periférico, representadas por meio de simbologias, figuração e abstração.

Na sua obra Lista de conexões (redux), em exposição da MAJ, o artista resgatou um pedaço de madeira improvisadamente usado para tapar um buraco de ar-condicionado durante a reforma de um apartamento no bairro do Flamengo, em 2022. No ambiente, a madeira serviu como suporte para cortes, mesa para café e para anotações de medidas e listas de materiais.

Após a reforma, Marques levou a madeira para casa e criou uma obra que evoluiu e foi modificada ao longo de um ano. Na 31ª edição da Mostra, a única parte original preservada é a lista de conexões para tubulação, anotada pelo pai do artista durante o trabalho. A obra também sugere uma conexão espiritual, representada pela figura de um anjo, permitindo e abrindo espaço para múltiplas interpretações do título.

Dedicando-se exclusivamente à arte, na pintura e no cenário musical, desde o ano passado, Marques geralmente é convidado para participar de exposições coletivas e promovidas de forma independente no Rio de Janeiro, em casas de show e espaços culturais como Ponto Cego, Na Lata e no galpão Ladeira das Artes.

Resumo: Nas mãos de Murillo Marques materiais de construção, elementos não convencionais e improvisados transformam-se em arte. Pintor profissional, o artista explora a interseção entre a pintura convencional e a atuação na construção civil. Na MAJ, expõe Lista de conexões (redux), uma obra criada a partir de madeira reutilizada de um trabalho de reforma, que foi modificada ao longo de um ano.

Nat Rocha

A arte não só pode surgir diante do que comumente é considerado “belo”, mas, para alguns artistas, também pode emergir do precário. É o caso de Nat Rocha, 24 anos, nascida em Inhapim, Minas Gerais, e crescida na região de Guarulhos, em São Paulo. Transitando entre diversas linguagens, Nat se inspira na vida urbana que se revela nos seus percursos pela cidade, voltando-se para aquilo que é desconsiderado pelos olhos da maioria: as situações cotidianas, o popular dessacralizado, os entulhos nas ruas.

A obra Viver é hmm-ma delícia! Ifood surgiu durante uma viagem de trem, no percurso diário entre sua casa e a universidade. Era um dia comum, cansativo. Ela olhava a paisagem pela janela quando viu, pendurada em meio ao aglomerado de barracos erguidos na linha do trem, uma mochila de entregador estampando o slogan “Viver é hmm-ma delícia”. Aquela cena, pouco palatável, se introjetou em sua mente por quase um ano até ser materializada.

Para a montagem do universo precário carregado dentro da bolsa delivery, a artista utilizou tapumes, parafusos, papelão, aglomerados, lixas, metais, dobradiças, fios, gesso, canudos, embalagens e diversos outros materiais. Todos coletados, apropriados. A moldura da obra – uma mochila parecida com a que ela viu naquele dia no trem – foi doada por um amigo.

A temática que atravessa a obra e todo o trabalho de Nat – intitulado por ela como “poéticas do precário” – caracteriza-se como uma produção que parte, necessariamente, da apropriação e ressignificação de restos urbanos para tratar de questões caras e comuns à condição humana, como trabalho, descanso, propriedade, fome, poder, gênero, raça e classe. A estética que assume em seus trabalhos, ligada à vivência periférica, ergue-se com referência na prática da “gambiarra”, na subversão do uso tradicional de objetos, como forma de sanar necessidades e também como subterfúgio para a sobrevivência su(l)balterna no capitalismo globalizado.

Estudante de bacharelado e licenciatura em artes visuais no Instituto de Artes da Unesp de São Paulo, Nat Rocha já integrou exposições coletivas, como Trapeiragens, na Galeria Alcindo Moreira Filho, e Além dos Corpos: Entre Rastros e Existências, na Funarte. Atuou como arte educadora no Prévia – cursinho popular pré-vestibular para as provas específicas de artes – e integrou o educativo do Sesc Pompeia na exposição Ana Mendieta: Silhueta em Fogo|Terra Abrecaminhos, trabalhando com mediação de visitas guiadas, confecção de jogos e condução de oficinas. Também realizou duas residências artísticas como bolsista: História e Arquitetura Periférica, na zona leste, e Empoderarte, em Guarulhos.

Níke Krepischi

“A autodefesa em um sistema violento pode ser entendida da mesma forma que a opressão violenta?” é a pergunta que norteia a obra Travesti amada, de Níke Krepischi. Aos 23 anos, ela questiona o direito de a população LGBTQIA+, especialmente da parcela transvestigênere, de ser violenta ao se defender no país que, segundo o relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), é o que mais mata pessoas trans no mundo pelo 15º ano consecutivo.

A história de Níke com a arte começou quando ainda era pequena – ela pratica dança desde os dez anos de idade, sempre gostou de artesanato e teve contato com o grafite na época da adolescência. Ao se formar no ensino médio, começou a explorar outras vertentes de produção artística, como performance e vídeo. Considera que a arte foi, ainda, uma ferramenta de autodescoberta durante o processo de transição de gênero.

A temática do seu trabalho converge para temas políticos, como a vida trans, o trabalho sexual e a violência, mas com um olhar diferente. Níke possui uma experiência pessoal de acolhimento e acesso a oportunidades que vai na contramão da realidade das pessoas transvestigêneres no Brasil, e busca sempre valorizar o lugar de onde seu corpo fala através do incentivo ao debate. Esse é justamente o intuito de Travesti amada, selecionada para a 31ª edição da MAJ.

Para Níke, a obra levanta um questionamento a respeito da redistribuição da violência. Em uma sociedade com estatísticas tão agressivas, a autodefesa deve ser encarada do mesmo jeito que as estruturas opressoras de poder e controle? A presença da travesti, segundo a artista, é uma deformação do espaço considerado “normal”. Se a reação a esses corpos é tão opressiva, como garantir a sobrevivência senão sendo violento também? A obra, portanto, é uma homenagem aos corpos bélicos e à história de luta das travestis, levantando uma discussão sobre quais corpos detém o poder de exercer a violência legitimamente e os dilemas em torno de habitar realidades duras sem perder a sensibilidade. Essa reflexão é seu objetivo.

A execução da obra se deu através da aplicação de um estêncil em chapas de alumínio para ofsete, obtidas em descartes de gráfica, e demorou alguns meses para ser finalizada.

Níke Krepischi é estudante de artes visuais na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), dançarina e performer. Já participou das exposições coletivas Sagrado Abjeto, na Galeria Cândido Portinari, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ) e Clímax, na Galeria Alcindo Moreira Filho, da Universidade Estadual (Unesp), ambas em 2024. Foi bolsista do Programa de Monitoria Técnica, Pedagógica e Artística da disciplina performance, gênero e ativismo da ECA/USP, em 2023, e finalista do prêmio Nascente USP (2022).

O tal do Ale